|

ИЗ ЖИЗНИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Часть четвертая

В четвертой

части хроники "Из жизни произведений" собраны в основном истории

проектов, фестивалей и семинаров. У которых, как и у людей, тоже есть судьбы.

Некоторые из них так же можно причислить к "произведениям".

Часть материалов

автор подготовил сам (был участником или свидетелем), часть прислали

другие участники или свидетели этих мероприятий, кое что -

друзья и знакомые автора, кое что нашлось на необозримых

просторах Интернета.

Представленные

в хронике материалы расположены в основном не по времени их создания, а

по мере их поступления и обработки. В будущем работа будет продолжена и

дополнена новыми приключениями этих Проектов.

Семинар

молодых писателей-фантастов при Ленинградском отделении Союза писателей под руководством Б. Н. Стругацкого

Драматургическая мастерская при СПб отделении Союза театральных деятелей

(ВТО). Адрес Проекта

ПРО КИНО

ВГИК.

Первая киношкола мира.

Адрес Проекта

Диплом

ЛЕНФИЛЬМ

Два года стажировки

на "Ленфильме" в качестве сценариста,

итог

НТПО "Борей" -

1990 год

Домик драматургов.

Адрес Проекта

"Петербургские

театральные страницы".

1995 год

(адрес Проекта)

Альманах

"Балтийские сезоны".

Серия статей "Жизнь.exe"

2000

г.

(тексты статей).

Адрес Проектах

Лаборатория театра кукол

«Сказки

нашего города» в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга (филиал N2 Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина, ул. Марата, 72).

Адрес Проекта

artcenter.ru

- 2000 год. Российский институт

истории искусств. Адрес Проекта

newdrama.spb.ru. 2003 год.

Адрес Проекта

Современная петербургская

драматургия

Страница

театра кукол

Драматургическая

мастерская

СЕМИНАР В ТЫВЕ

2011 год

2025 год

8-й Межрегиональный молодежный театральный фестиваль "NEW-f" г. Томск.

2012 год

Фестиваль

"Сибирская рампа" на острове Ольхон

Фестиваль - творческие мастерские "Театральные витражи -

2013"

Лаборатория театра кукол

Гильдия драматургов Петербурга.

2012 год. Адрес Проекта

Небольшая театральная площадка для "проката"

театральных постановок в музеи

микроминиатюры "Русский Левша" на

Итальянской, 35 - 2013 год

Семинар молодых

писателей-фантастов при Ленинградском отделении Союза писателей под руководством

Б. Н. Стругацкого

В 1972 году при секции

научно-фантастической, научно-популярной и научно-художественной литературы

Ленинградского отделения

Союза писателей СССР был основан семинар молодых писателей-фантастов первым

старостой которого стал

Илья Варшавский. После него с 1973 года занятия стал проводить

Борис Стругацкий. Именно он и стал руководителем семинара с 1974 года.

Изначально семинар собирался в

Доме писателей имени В. В. Маяковского (Шпалерная ул., 18 бывший. особняк графа

Шереметева). Но после пожара в ночь с 16 на 17 ноября 1993 года в течение

четырёх лет семинар не работал, пока не переехал в

Центр современной литературы и книги на

набережной Макарова.

Семинар существовал до 2012

года, бессменно возглавляемый Б. Н. Стругацким до самой его кончины. Через

семинар прошла значительная часть ленинградских писателей-фантастов, относящихся

к «четвёртой волне». По итогам работы семинара составлялись сборники и подборки

рассказов для публикации в прессе, молодые писатели представляли свой семинар на

литературных конференциях и совещаниях, в том числе всесоюзного значения. После

кончины Б. Н. Стругацкого в 2012 году участники создали семинар имени братьев

Стругацких, собиравшийся в Доме писателя на

улице Звенигородской, 22. В 2022 году и этот семинар прекратил свое

существование.

По результатам работы семинара

Бориса Стругацкого вышли сборники «Синяя дорога» (1984), «День свершений» (1988)

и «Часы с вариантами» (1992). И до середины 1990-х годов писатели, вышедшие из

семинара Бориса Стругацкого, определяли облик русскоязычной интеллектуальной

фантастики. Появился журнала «Полдень,

XXI век«, главным редактором которого также являлся Б. Н. Стругацкий.

Начинающий автор, впервые

пришедший на семинар, представлял свои рукописи для одобрения главе семинара и в

случае удачи получал права кандидата и назначенного из числа действительных

членов семинара куратора. Который в частном порядке оценивал готовность текстов

кандидата к публичному обсуждению. На заседаниях из членов семинара назначались

«прокурор» и «адвокат», объявлявшие достоинства и недостатки разбираемого

текста. Борис Стругацкий подытоживал дискуссию, после чего проводилось тайное

голосование. Независимо от итоговой оценки автор, удостоенный персонального

обсуждения, входил в число действительных членов семинара. При этом Стругацкий

отбирал только таких авторов, которые, по его мнению, могут начинать печататься

«хоть завтра».

Заслужившие особое доверие

Бориса Стругацкого участники именовались «драбантами»

(а иногда и «боцманами») и вели семинар в случае болезни или отъезда

руководителя. Ими вначале стали

Вячеслав Рыбаков,

Андрей Измайлов,

Андрей Столяров и

Святослав Логиново, а позже

Андрей Лазарчук.

Прокурора на заседаниях

назначал Б. Н. Стругацкий, а адвоката, который концентрировался на достоинствах

текста, выбирал себе сам автор текста. Голосовали, вкладывая в конверт монеты, и

максимальной оценкой в советские времена были 13 копеек (стоимость чашки кофе в

буфете Дома писателей), а минимальной 1 копейка. Собранные деньги шли в фонд

семинара. На семинар допускались не-члены и не-кандидаты - преимущественно

художники, издатели, критики и иногда

фэны.

Года три (1977 - 1979)

заседания семинара посещал начинающий автор

Михаил Веллер. Он утверждал, что в те годы занятия семинара были

«отдушиной», позволяющей «избежать ощущение андеграунда, отверженности и

социальной оппозиции». Б. Н. Стругацкий затем написал ему рекомендацию для

вступления в Союз писателей. По слухам именно Михаил Веллер (или писательница

Ольга Ларионова) пустил в оборот легенду, что жившие в Москве и Ленинграде

Аркадий и Борис Стругацкие съезжаются для совместной работы на станции

Бологое.

Существовал устав семинара, в

котором чётко обозначалось, что для сохранения членства «семинаристы»

обязывались представлять не менее четырёх-пяти

авторских листов в год. По итогам работы семинара выдавались рекомендации к

публикации. Борис Стругацкий не навязывал круга чтения, но литературные примеры

на разборах чаще приводил из

Алексея Толстого и был сторонником

фантастического реализма. По результатам обсуждения успехом пользовались

произведения с острым сюжетом и вообще «то, что интересно читать».

Андрей Столяров утверждал, что по меркам семидесятых - восьмидесятых годов

на семинаре существовала «неслыханная свобода высказываний» и проводил аналогию

с

философскими спорами в средневековых университетах, что само по себе

«нарабатывало кислород

Нового времени».

Борис Стругацкий на заседаниях

показывал на конкретных примерах что именно несёт в себе текст и как он может

быть истолкован читателями. При обсуждении рассказов автор или сам Б. Н.

Стругацкий читал текст вслух, после чего «семинаристы» высказывались. Автор при

этом не имел права голоса. Резюме Стругацкого всегда носило концептуальный

характер.

Помимо обсуждения текстов,

проводились и теоретические заседания, на которых звучали подготовленные доклады

с последующими обсуждениями.

Борис Стругацкий редко давал

конкретные советы, его главной задачей было обнаружение

сюжетных или языковых проблем. В текстах приветствовалась нестандартность,

ломка традиций и стереотипов, популярностью пользовался юмор и актуальность

фактуры, а также приём умолчания, когда автор оставлял варианты интерпретации на

усмотрение читателя. Более всего были востребованы сюжетные ходы, реализующие

формулу братьев Стругацких «Чудо - Тайна – Достоверность».

Вячеслав Рыбаков отмечал уникальность интеллектуальной среды, созданной

Борисом Стругацким, и потенциал разработанного им алгоритма. Борис Натанович

«ухитрялся найти ту нотку, которая резонировала бы с собственными желаниями

автора». При обсуждениях это обогащало писателя выразительными средствами,

сюжетными и стилистическими идеями, и в этом отношении семинар Бориса

Стругацкого был уникальным литературным и культурным явлением. После 1990-х

годов семинар утратил учебную функцию и превратился в клуб по интересам. Когда

семинар начинался, туда шли те, кто не мог молчать, потому что своими

откровениями обычно не с кем было поделиться.

По воспоминаниям Николая

Романецкого на семинаре «развивались прежде всего уже имеющиеся у человека

литературные задатки: научить писать, как известно, вообще невозможно - это

умение достаётся человеку от Создателя». Поэтому семинар для многих начинающих

писателей являлся разновидностью публикации. Относительно публикаций в советское

время Б. Н. Стругацкий советовал работать с любыми редакторами, изданиями и

издательствами, избегая только требований поступаться собственной совестью.

Многие участники семинара

(включая В. Рыбакова и Н. Никитайскую) отмечали как одну из самых больших

ценностей атмосферу, создаваемую на заседаниях семинара его главой:

заканчивалось обсуждение очередной работы и семинаристы спускались в кафе и

продолжали за кофе обсуждать ее до одиннадцати, до упора, потом ещё полчаса шли

от Дома писателей до станции метро «Чернышевская!»

и продолжали договаривать. Участники семинара проводили аналогию с повестью

Стругацких «Гадкие

лебеди», воспринимая свой семинарский круг как ячейку светлого будущего,

потому что семинар обеспечивал систему стимулов, которую «только и может

обеспечить настоящее творчество».

Литературный критик

В. Владимирский рассматривал литературную работу

братьев Стругацких как часть проекта, имеющего и педагогическое измерение,

по созданию культурно обогащённой среды, в которой молодые писатели-фантасты

могли бы не повторять стандартных ошибок и осваивать основные принципы

литературной работы, регулярно общаясь с коллегами, обмениваясь идеями и

информацией, дискутируя о методике работы. Это должно было привести к появлению

авторов, которые бы «поставляли идеи, новые формы, новые стили, переоценивали

ценности и выворачивали наизнанку привычные представления». В одном из писем

брату

Аркадию Борис Стругацкий формулировал своё кредо так: «Обучать молодых,

мотивировать молодых, защищать молодых от нападок ревнивого старичья и

безмозглой цензуры, создавать новые площадки для публикации».

В этот семинар автора этих

строк пригласили с маленьким фантастическим рассказом «Мутант».

Но руководителем семинара Борисом Стругацким была не рекомендована к публичному

прочтению уже полноценная фантастическая повесть «Общий

район», написанная в 1975 году. И это было понятно.

Сборники, подготовленные

участниками семинара Б. Н. Стругацкого и увидевшие свет:

«Синяя дорога». Составитель

Жанна Браун. Из-во

Детская

литература, 1984 г. Тираж: 100 000 экз.

В «Синюю дорогу» работы автор

этих строк не попали.

«День свершений». Произведения

молодых фантастов. Советский писатель (Ленинградское отделение), серия

«Мастерская». 1988 год. Тираж 30 000 экз.

В этом сборнике была

опубликована фантастическая повесть автора «Не хочу быть

двоечником!»

«Часы с вариантами». Сборник

фантастики. СПб. Из-во Лицей. 1992 год. Серия «В мире фантастики и приключений».

Тираж 100 000 экз.

В этом сборнике была

опубликована маленькая фантастическая повесть автора «Тундра

дремучая».

Драматургическая мастерская Игнатия Дворецкого при Санкт-Петербургском

отделении Союза театральных деятелей (ВТО)

Мастерская Игнатия Моисеевича Дворецкого возникла позже

Арбузовской студии в Москве. До 1973-го года в Ленинградском отделении

Всесоюзного театрального общества (ВТО) активно работала секция театральных

критиков и уже тогда случались попытки дружбы творческих союзов: практиковались

совместные семинары молодых драматургов с режиссерами, художниками и так далее.

Но в этом не было системы, а встречи были в основном одноразовые.

В 75-м году в Ленинградское отделение ВТО пришел

Игнатий Дворецкий, который тогда был Председателем секции драматургов

Ленинградского отделения Союза писателей СССР. Он хотел создать семинар

драматургов не при Союзе писателей, а именно здесь, в ВТО. Потому что секцию

драматургов в Союзе писателей ощущал как мертвую организацию.

При Ленинградском отделении Союза писателей СССР

периодически собиралась конференция молодых писателей Северо-Запада, где, в том

числе, были и драматурги. Существовала и постоянная литературная консультация,

куда мог обратиться любой человек, написавший пьесу, даже графоман, и Союз

писателей оплачивал эти консультации.

Дворецкому было там неинтересно. А руководство ВТО с

радостью откликнулось на его инициативу, были выделены деньги, Дворецкий пришел

со списком людей, с которыми хотел бы заниматься. У него были ясные

представления о том, какую именно Мастерскую он хочет организовать по принципу,

который, правда, позже поменялся под воздействием обстоятельств: поначалу

Дворецкий хотел набирать в Мастерскую людей, не имевших отношения к искусству,

тех, кто знает жизнь. Поэтому в первом наборе у него появились инженер, врач,

журналист… Аллу Соколову, например, он принял не сразу, потому что она была

актриса. То же самое произошло и с Сергеем Коковкиным. И еще завлиты

рекомендовали ему людей, которые приносили «самотеком» пьесы в театры - так

попал в Мастерскую Александр Образцов.

Дворецкий хотел учить ремеслу в высоком смысле этого

слова. Но не читал пьес в стихах, детских пьес, не считая себя компетентным в

этих вопросах. Его интересовали современный человек, современная жизнь,

производственные, социальные конфликты и проблемы. Ему нужны были люди, которые

в этом разбирались. Кто-то ушел из Мастерской сразу. Например, Андрей

Кутерницкий побывал только на первом собрании.

В первом наборе Мастерской были Александр Галин, Алла

Соколова, Сергей Коковкин, Алексей Яковлев и другие авторы… Дворецкий оказался

замечательным педагогом: он был очень самолюбив, упрям, темпераментен. Главное

условие, которое он требовал соблюдать - обязательное посещений занятий,

обязательная откровенность разговора. Посторонние при этом на занятия не

допускались. Но через три года Дворецкий распустил первую Мастерскую -

драматурги так сдружились, что начали на занятиях нахваливать друг друга, стали

недостаточно принципиальны в своих оценках. Поэтому он распустил первую

Мастерскую и набрал новую.

У Дворецкого было острое чувство драматического - он

чувствовал главные сюжетные и структурные построения, их недостатки. Пьеса в

Мастерской обязательно распечатывалась, раздавалась всем ее членам,

прочитывалась и разбиралась дословно. Дворецкий всегда серьезно готовился к

разбору, был способен подсказать где ошибка. И он заставлял участников

Мастерской высказывать свою точку зрения, никому не давая отмалчиваться. Учил

задавать вопросы. И это, конечно, сказывалось на динамике текстов.

В Мастерской были разные занятия помимо разбора

текстов: по репликам, по речевым характеристикам. Например, занятия по

редактуре. Или задание написать пьесу по классическому сюжету.

Идею сценических читок Дворецкий привез из Франции, где

побывал на Авиньонском фестивале и увидел форму пропаганды современной

французской пьесы - труппу, которая с листа читала пьесы. Вернулся он

окрыленный, решив, что это можно использовать как педагогический прием,

выхлопотал в Москве денег, чтобы можно было пригласить профессиональных

режиссеров и актеров. Первым режиссером, который делал у нас показ – это была

пьеса «Летят перелетные птицы» А. Галина - была Гета Яновская.

Постепенно в Мастерской сложился новый жанр, который

нужно было осваивать. Это сейчас читки проводятся повсеместно, а тогда так не

делал никто. У Мастерской была своя Малая сцена, на которой собиралась целая

толпа зрителей, и Мастерская давало по три показа каждой пьесы. Драматург

обязательно участвовал в репетициях. Слышал, как его текст произносят

профессиональные актеры и начинал понимать, что значит написать пьесу для

театра. Работа на репетициях была подробной и часто не две недели, как

предполагалось вначале, а месяца по два. Артистам читки очень нравились. Потому

что это был актерский крупный план. Иван Краско, например, до сих пор с

удовольствием вспоминает те читки, с которыми работали Борис Соколов, Ирина

Соколова, Слава Варкин. И опыты в Мастерской были разные. Например, Семен

Злотников хотел поставить свою пьесу сам. И ему такую возможность дали. Но

спектакль не вышел, не получился. Да и не мог получиться. Естественно. были в

Мастерской и очень симпатичные работы, к сожалению, не нашедшие дальнейшей

сценической жизни.

У Дворецкого него было жесткое правило: в Мастерской

можно было критиковать пьесу, но если ею заинтересовывался театр, то Дворецкий

поддерживал автора всеми силами, беспрестанно хлопотал. А еще он договаривался,

чтобы ребят брали на всесоюзные и всероссийские драматургические семинары. Для

них это было очень важно. Он воевал с режиссерами, чтобы они не калечили

драматургию, отвоевывал каждую строчку.

Однажды состоялась встреча двух Мастерских: Дворецкого

и арбузовской студии. В Мастерскую Дворецкого приехали из Москвы человек

семнадцать: Славкин, Петрушевская… У москвичей была другая структура студии -

более свободная, широкая. Они по-другому учились, разбирали пьесы с голоса.

Обсудили пьесу Образцова, потом пошел общий разговор о праве автора на свое

слово. Главный мотив был: все режиссеры негодяи!

Игнатий Дворецкий умер в 1987 году. Всего в Мастерской

у него было два набора. В первом были: А. Галин, С. Коковкин, С. Злотников, В.

Красногоров, А. Кургатников, А. Образцов, А. Попов, Л. Разумовская, А. Соколова,

А. Сударев, А. Яковлев, В. Терехов и другие авторы. Второй набор: Н. Бортко, Ю.

Волков, М. Галесник, Т. Дрозд, О. Ернев, А. Зинчук, И. Шприц и другие. Третий

набор (уже без Дворецкого): В. Шмелев, С. Носов, Т. Катинская, В. Бурмистров, А.

Шиндарев, Т. Хмелев и другие авторы.

Сейчас в Мастерской нет руководителя. Ребята собираются

сами. Но нынче и режиссура обособилась: она сама по себе автор и хозяин в

театре. Все остальное для нее подручные средства. На одном из семинаров

прозвучали слова одного московского режиссера: драматургия это не литература! Но

что бы мы сейчас знали о театре ушедшем, если бы не осталось от него текстов?

Дворецкий относился к драматургии как к литературе. Он

предъявлял очень высокие требования к языку - вплоть до ремарок, чувствовал

чужой текст, который должен был быть литературой, той, что не выбросится

назавтра в корзину, а показывает своего героя, свой тип жизни, свой конфликт.

О

сценических читках.

Фестиваль

"Сибирская рампа" на острове Ольхон (озеро Байкал)

Сайт фестиваля

Фестиваль «Сибирская рампа» стартовал в

1982 году в Ангарске по инициативе Народного театра «Факел» под руководством

заслуженного работника культуры Александра Ивановича Кононова. В его создании

принял участие и Юрий Михайлович Авшаров - народный артист РФ.

С 2000 года фестиваль проходит ежегодно на острове Ольхон (озеро Байкал) и в

2001 году получил статус Международного.

Фестиваль объединяет профессиональных актёров и любителей театра, а также

проводит мастер-классы по актёрскому мастерству, сценической речи, экспериментам

в театре.

Показы спектаклей проходят на открытых площадках острова, летней сцене и сцене

сельского клуба в Харанцах. Театры сами выбирают, где представить постановки.

Темы фестиваля каждый год уникальные, например, «Инновационные методы создания

спектаклей на природе» и т. д.

Членами жюри выступают выдающиеся театральные деятели – преподаватели

театральных ВУЗов России, Народные артисты России, а также иностранные

специалисты в области театра.

Автор в качестве члена жюри побывал на фестивале трижды:

Ольхон 2011

Ольхон 2013

Ольхон 2014

ПРО КИНО

страдания

ВГИК

В 1980-м году автор этих строк с третьей попытки поступил на Сценарное отделение

Сценарно-Киноведческого факультета Всесоюзного государственного института

кинематографии - легендарный ВГИК. Поступил на курс А. Г. Бизяка и Н. В.

Крючечникова - в совместную Мастерскую игрового и документального фильма.

Поступил с третьей попытки потому что две предыдущие попытки провалил из-за

отвратительного подчерка. По поводу которого теща одного из друзей автора

заметила: у тебя ведь не подчерк - у тебя клинопись!

В первый раз автор пробовал поступить на курс профессора И. В. Вайсфельда, с

которым предварительно, во время его поездки в Ленинград, познакомила автора

Мария Федоровна Берггольц. Но во время поступления выяснилось, что так

называемый «творческий этюд», который поступающие должны написать в течение

четырех часов в обычно душной весной аудитории ВГИКа на 4-м этаже, этот

творческий этюд автора коллеги И. В. Вайсфельда не смогли прочитать, за что ему,

автору, на всякий случай поставили не двойку, а тройку, чтобы разобраться с этим

вопросом на последнем и главном творческом экзамене вступительных экзаменов во

ВГИК - на собеседовании.

Всего же экзаменов было пять. Три сугубо творческих: прозаический этюд, рецензия

на художественный фильм и собеседование и два экзамена общеобразовательных:

сочинение на одну из пяти предложенных тем и устный экзамен по литературе. Был

ли шестой экзамен по истории уже не вспомнить.

На собеседовании И. В. Вайсфельду и его окружению автор рассказал свой

непрочитанный этюд, за что ему решено было исправить оценку за этот этюд с

тройки на пятерку. После чего вступительный балл в институт он уже с легкостью

мог бы набрать, ибо за собеседование (а это главный в институте экзамен) он тоже

получил пятерку. А до этого четверку за рецензию на художественный фильм. Две

пятерки и четверка по творческим экзаменам! И автор, посчитав себя «уже

поступившим», с прохладцей отнесся к двум остальным общеобразовательным

экзаменам по русскому языку и литературе. Потому что преподаватели «общих

предметов» видели в зачетке три оценки творческих экзаменов и в положительном

случае обычно более снисходительно относились к счастливому (почти уже

поступившему к ним в институт) абитуриенту. Но в тот год проректор по учебной

работе ВГИКа О. С. Корытковский менять оценки запретил, и случилась трагедия:

даже сдав устный экзамен по литературе на пятерку (до этого по сочинению автор

получил тройку), до проходного балла в институт автор «не добрал» полбалла – а

этот проходной балл к окончанию вступительных экзаменов уже был известен. И

автор уехал домой, несмотря на то, что С. В. Михальченко, второй педагог

Вайсфедьда, предлагала ему подождать окончательного результата и подойти к

кабинету ректора института в назначенный день и час - когда происходил «обряд»

зачисления в институт успешно сдавших вступительные экзамены абитуриентов. Но

расстроенный не исправленной тройкой за этюд автор не послушался совета

Михальченко, обиделся и уехал. А потом узнал, что на курс И. В. Вайсфельда

поступил абитуриент, набравши по результатам экзамена на полбалла меньше автора,

и он-то и был зачислен на первый курс института.

Во второй раз ровно через год автор слетел с экзаменов сразу после творческого

этюда, получив по нему двойку. И поэтому еще через год снова приехал для

поступление во ВГИК в третий раз. И, видимо, по институту к этому времени прошел

слух о настойчивом абитуриенте, поступавшем на Сценарное отделение ВГИКа.

Поэтому к творческому этюду автора отнеслись внимательнее, чем в прошлые разы,

частично прочитав его и поставив за него автору четверку. Остальные экзамены

(рецензию на фильм и два экзамена по литературе - письменный и устный) автор

сдал на отлично, и на зачислении в институт в кабинет ректора ВГИКа по суме

набранных на экзамене баллов вошел бы первым, но вошел третьим - его обогнали

два абитуриента, у которых были выше суммарные оценки аттестата десятилетки.

О временах учебы в этом прекрасном и одном из лучших учебных заведений страны

автор написал несколько статей:

Выход в открытый космос - о ВГИКе, лучшем в мире институте

Игра в DOOM - еще

раз о ВГИКе

По следам потерявшейся фотографии

- и в третий раз о ВГИКе

Во ВГИКе же автор написал в качестве курсовых работ несколько сценариев.

Наиболее удачными из них были два документальных:

"Дело Косолобова"

"Трасса" по литературному авторскому

очерку "Просто Вася"

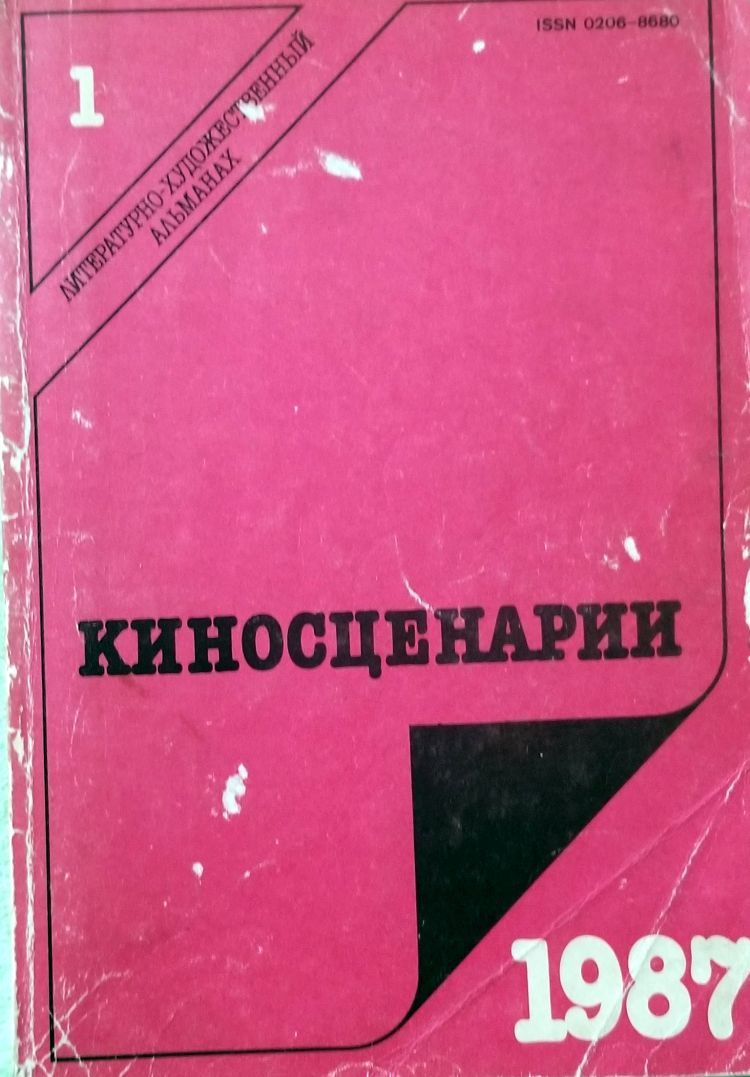

А для защиты диплома в 1986 году написал сценарий документального фильма:

«…быть хорошо одетым и не иметь

долгов».

Этот сценарий

известный советский сценарист Е. А. Григорьев (он потом стал заведующим кафедрой

Сценарно-киноведческого ф-та ВГИКа) опубликовал в альманахе «Киносценарии» в

1987 году:

ДИПЛОМ

Документальный дипломный сценарий автора

«…быть хорошо одетым и не иметь долгов» родился в Психологической лаборатории

под руководством дипломированного же психолога Александра Файна в 22-м ПТУ,

которым руководил директор Виктор Васильевич Богданов. Это училище располагалось

в центре города, бывшего тогда ещё Ленинградом, на Петроградской стороне. Диплом

автором был не только успешно защищён в институте, но и опубликован в альманахе

«Киносценарии» Евгения Григорьева - сценариста «скандального» в своё время

фильма «Три дня Виктора Чернышева».

Почти одновременно с появлением этого

документального сценария в 1986 году на экраны страны вышел фильм латышского

режиссёра Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?», наделавший в СССР много

шума.

Тема о неизвестной жизни живущей в великой

стране молодёжи оказалась чрезвычайно «горячей», и поэтому на ленинградской

Студии документальных фильмов за сценарий автора схватились и даже пригласили на

эту работу известного режиссёра-документалиста Павла Семёновича Когана. А через

год после защиты диплома ВГИКа автор получил и стажировку на «Ленфильм».

Но фильм по сценарию «…быть хорошо одетым и не

иметь долгов» снят не был по причине внезапной болезни П. С. Когана, а другого

режиссёра на студии как-то не нашлось, а потом и тема сценария потеряла

актуальность…

ЛЕНФИЛЬМ. МОЛЧУН (текст сценария)

Экранизация повести С. Токарева о спортивной

гимнастике «После славы» для Второго творческого объединения «Ленфильма» под

художественным руководством Виктора Трегубовича была в 1985 году осуществлена

автором этих строк студентом четвёртого курса Сценарного отделения

Сценарно-киноведческого факультета ВГИКа и его соавтором Виктором Тереховым –

врачом института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и главным врачом

олимпийской сборной СССР по спортивной гимнастике.

Сценарий, над которым

более полугода тяжело работали соавторы и за который студией, а значит

государством, был выплачен им аванс, а потом и гонорар в 5 тысяч рублей, также

не был реализован по причине того, что в самый последний момент (сценарий уже

был принят не только худсоветом Второго объединения, но и худсоветом студии и

ждал утверждения в ГОСКИНО) режиссёр Владимир Григорьев, под которого и была

приобретена студией, а значит государством, «спортивная» повесть вдруг соскочил

на другую работу – на фильм «Полет птицы» по, само собой разумеется, своему

сценарию (совместно с Евгением Габриловичем) и со своей женой Алиной Ольховой

(Григорьевой) в одной из главных ролей - что, конечно, тоже само собой

разумеется. А наш сценарий сначала «подвис», а потом так и остался в архиве

студии. Государственные деньги, потраченные на приобретение прав на экранизацию

повести и выплаченные за сценарий, пропали зря. Но кто ж тогда их считал, эти

деньги? Зря пропал и труд авторов экранизации за семь месяцев проделавших

тяжёлую работу.

Сценарий же В.

Григорьева даже в соавторстве с известным сценаристом Евгением Габриловичем и

при беглом чтении производил тяжёлое впечатление. И непонятно было, как его

пропустила в производство Главная редакция «Ленфильма»? Ведь в эту Главную

редакцию входили Главные редактора всех четырёх творческих объединений студии:

Валерий Бельдюгов, Татьяна Смородинская, Фрижетта Гуасян, Нелли

Машенджинова и несколько других,

масштабом помельче. Пропустила, прекрасно зная, что за Григорьевым «числится» и

наш сценарий. А в Государственном комитете Российской Федерации по

кинематографии, где сценарий В. Григорьева получил окончательное «добро» на

производство, Председателем был многоопытный и многомудрый Армен Медведев. А

он-то что?

И наш сценарий без дела «подвис»!

Правда, Виктором

Трегубовичем нам с В. Тереховым был предложен новый режиссёр - некто В., от

фильма которого впечатление у нас с Тереховым сложилось тягостное, и было

решено от В. отказаться. Тогда же через редактора Олега Шаркова Виктор

Трегубович нам, неофитам, только что пришедшим на студии, угрожал: мол, если вы

откажетесь от режиссёра В., то студия вообще не будет с вами больше работать! И

все-таки от режиссёра В. мы с соавтором отказались. После чего в течение

нескольких месяцев нам морочил голову режиссёр Игорь Шешуков, для которого были

сделаны некоторые исправления в сценарии. Но и Шешуков «соскочил» со сценария

так же, как до этого «соскочил» Владимир Григорьев.

Фильм «Полет птицы» у В.

Григорьева получился, мягко говоря, неудачным - в кулуарах студии он носил

уничижительное название, рифмующееся со словом «полёт». Первое творческое

объединение «Ленфильма» поначалу даже не хотело его принимать, но всё-таки

приняло – с трудом и с многочисленными доработками, и в прокате фильм ожидаемо

провалился. Перед этим худрук Первого объединения Виталий Мельников заявил на

худсовете, что если Григорьев не выполнит требования худсовета по доработке

фильма, то фильм Объединение закроет, и вообще в восьмидесятых годах такие

фильмы снимать стыдно! (Хотя, это уже

было понятно по утверждённому

сценарию).

И, тем не менее,

мы - соавторы-неофиты - набрались опыта работы

над экранизацией: работа эта в чём-то напоминала приготовление (как бы это не

показалось странным) цыплёнка табака. По рассказам одного из поваров главный

секрет этой стряпни заключался в том, чтобы с помощью тяжёлого молотка

раздробить всё мясо и кости цыплёнка до мельчайшей структуры, буквально до

молекул и даже атомов, а потом аккуратно

собрать их в виде целой тушки, которая только внешне походит на тушку

первоначального цыплёнка. Приблизительно так же получилось и со сценарием

спортивного фильма – внешне он напоминал первоначальную повесть, но внутри был

тщательно перестроен и переделан за месяцы напряжённой работы, редакторских

замечаний и бесчисленных переделок.

Вот так и мы

«приготовили»

свой несчастный и в результате невостребованный сценарий.

А позже автор был случайным свидетелем того,

как Фрижетта Гургеновна Гукасян (напомню - Главный редактор Первого творческого

объединения «Ленфильма», на студии её звали "Фрижа") незаметно - она не видела

автора - забрала или, говоря иначе, выкупила за государственный счёт у Второго

творческого объединения «Ленфильма» какой-то сценарий режиссёра В. Григорьева –

видимо, очередной его «полёт». Видимо, "ворон – ворону…" и так далее.

Позже автору угробили на «Ленфильме» друг за

другом ещё несколько работ.

У ЛИЦА

Зная дипломный документальный сценарий

автора, Ф. Гукасян заказала ему сценарий игровой на ставшую вдруг модной тему

жизни современной молодёжи.

- У тебя очень лёгкое перо, - похвалила Фрижа

автора и, внимательно на него посмотрев, добавила: - Правда, я понимаю, что за

этим стоит...

После неудачи с первым сценарием по спортивной

повести автор согласился на эту работу и решил продолжить сотрудничество с

Психологической лабораторией,

по-прежнему функционировавшей на базе ПТУ № 22

в Петроградском районе города.

Директор ПТУ № 22 Виктор Васильевич Богданов

дал «добро» на встречи в Психологической лаборатории, где продолжал работать

дипломированный психолог Александр Файн.

Учащимся ПТУ не нравились отечественные фильмы

про молодёжь, которые периодически появлялись на отечественных экранах. Даже те,

которые были сняты культовым по тем временам режиссёром Динарой Асановой. И

поэтому в Лабораторию была «подкинута» автором идея: попробовать сочинить

современный сценарий для подростков с их помощью и в каком-то смысле с их же

участием.

Договора со студией у автора не было и

сценарий автор начал набрасывать вследствие сложившихся у него к этому времени

дружеских отношений с Фрижей. И работа, как говорится, закипела: мы начали

собираться небольшой компанией в помещении Лаборатории и принялись наговаривать

черновик удовлетворившего бы подростков сценария. А чтобы погрузить подопечных

ПТУ-шников в мир кинематографа, автор договорился с руководством Домом кино (он

тогда работал в Молодёжной комиссии при Союзе кинематографистов), и с десятком

подростков начал посещать мероприятия в Доме кино: просмотры фильмов, концерты,

творческие встречи и прочее.

Вели себя в Доме кино подростки, конечно,

шумно, а временами и вызывающе. Но администрация учреждения была предупреждена,

и старалась не обращать внимания на нашу шумную и непривычную для Дома кино

компанию.

Почти полтора года мы с ребятами из ПТУ

«придумывали» свой фильм и, наконец, автор подал заявку на его осуществлении в

Первое творческое объединение, где в течение двух лет стажировался в качестве

сценариста. Будущий фильм задумывался как история мальчика из благополучной

еврейской семьи, влюбившегося в натурщицу и ради неё пошедшего на криминал.

Что должно было придать дополнительный

драматизм истории.

Забегая вперёд, хочется заметим, что вышедший

на экраны буквально чрез два года фильм «Однажды в Америке», схожий по тематике

и тоже отчасти на «еврейскую» тему, обошёл все страны мира.

Вскоре к этому Проекту был «прикреплён» и

потенциальный кинорежиссёр Ольга Наруцкая, недавно закончившая Высшие

режиссёрские курсы при ГОСКИНО и даже успевшая снять свой первый фильм «Ожёг».

Поначалу режиссёр с увлечением взялась за

новое дело, но вскоре остыла , «соскочила» со сценария

и ушла

снимать очередной фильм. Кажется, им стал «Муж и дочь Тамары Александровны». И

почти готовая заявка «подвисла», как это уже было с предыдущей работой автора –

со «спортивным» сценарием.

Однако в Первом творческом объединении

«Ленфильма» заявка ПТУ-шного сценария всё-таки была замечена. И около трех

месяцев Фрижа тянула с договором на написание полноценного сценария. Автор

переделывал какие-то мелочи и детали, а время шло, и проблема современной

молодежи начала тускнеть... Тем более, что по ней на экраны страны выходило все

больше фильмов. Было заметно, что Фриже не очень хочется брать в производство

этот сценарий, а автор не мог понять причину такого неожиданного «торможения».

Было решено обсудить заявку на сценарий «узким кругом»: в него вошла сама Фрижа

и два её редактора из Первого объединения: Всеволод Шварц и Александр

Бессмертный.

Фрижа к этому времени уже вернула себе

должность Главного редактора Первого объединения - видимо, в этом ей помог

семинар молодых сценаристов, который они вместе с известным сценаристом Юрием

Клепиковым организовали при Ленинградском отделении Союза кинематографистов

СССР. Но после возвращения Фрижи в должность надобность в семинаре отпала, и он

был распущен.

В момент рассказа автора о событиях будущего

фильма (уставившись в текст, он читал заявку на сценарий и не видел лиц

собравшихся в кабинете Главного редактора), он вдруг услышал крик Фрижи:

«Экстремист!». Поднял голову и… И понял по какой причине сценарий, Фрижей же и

заказанный, не подходил для производства на «Ленфильме» - ничего экстремального

в заявке автора про начинающих

фарцовщиков, разумеется, не было. Кроме, пожалуй, национальности главного

героя-подростка, заблудившегося «по жизни» – автор, как уже было сказано,

предполагал сделать его евреем. Причём,

как тоже уже было сказано, из «хорошей семьи».

Режиссёр Ольга Наруцкая с этой работы к этому

времени «соскочила» уже окончательно,

автора публично обвинили в экстремизме, и очередная его работа опять «подвисла».

Через

некоторое время заявку на фильм про подростков (но уже без упоминания «опасной»

национальности главного героя) автор показал на семинаре кинематографистов в

Болшево под Москвой,

где её приметила режиссёр Светлана Проскурина. Заявка ей понравилась, и она

пригласила автора на переговоры к себе домой в Москву, где он

познакомился и с её мужем

- известным актёром Виктором Проскуриным.

Автору было предложено написать по этой заявке

киносценарий полнометражного фильма, а режиссёр обещала этот готовый сценарий

«пробить» на какой-нибудь киностудии. Предложено это было опять же без договора

со студией и без каких-либо гарантий - так, как несколько раз до этого и автору,

и его коллегам предлагали «всевластные» в то время кинорежиссёры: ну, ты напиши

мне этот сценарий, ты же ведь можешь это сделать? У тебя же вдохновение и всякое

такое прочее – по глазам видно!..

Работать на этих условиях автор вежливо

отказался и заявка, а с ней и наброски будущего сценария легли в стол.

Позже автором была осуществлена ещё одна

попытка прорваться в Большое кино. В Малом кино автор к окончанию стажировки уже

сделал несколько успешных шагов: им были написаны пара киносценариев для

небольших кинофильмов без проблем снятых на киностудии Научно-популярных

фильмом: «Бойся рыжих с усами» - этот десятиминутный фильм (режиссёр Евгений

Аксёнов) широко пошёл в кинотеатрах страны. Был написан сценарий и

короткометражки «Твоё свободное время» - фамилия осуществившего его на экране

режиссёра со временем утратилась.

Тогда же случилась неудачная попытка снять

рекламу «Ленфильма»: автору эту работу (разумеется, опять без договора) заказал

один из замдиректоров киностудии. Автор поднапрягся и за пару недель

киносценарий рекламы написал. И можно было уже начинать снимать по нему

коротенькое кино, но на этот раз решил «соскочить» с этой работы привлечённый к

ней режиссёр Павел Рессер (до этого момента самостоятельно кино не снимавший,

будучи ассистентом режиссёра). Рессер вдруг решил сам написать сценарий и сам

снять по нему рекламу «Ленфильма». Но тут уже упёрлась студия. Готовый рекламный

сценарий тоже «подвис», а потом, как и предыдущие работы, лёг в стол.

ШТУЧКА

В то время автор продолжал работать над

повестью, впоследствии получившей название «Штучка». С её черновиком ознакомился

известный студийный оператор и менее известный режиссёр Дмитрий Долинин и

попросил написать по ней сценарий. К этому времени Фрижа повесть тоже уже

прочла, и по её словам повесть ей понравилась. И автор начал работать над

сценарием. И на каком-то этапе работы попросил Фрижу заключить с ним договор. На

что Фрижа ответила автору так: «Ты стажёр, а со стажёрами договоров мы не

заключаем». Это была неправда. Но автор этому ответу не удивился - к тому

времени он уже догадывался, каким именно будет ответ Главного редактора Первого

объединения на его просьбу.

Двухгодичная его стажировка на «Ленфильме»

заканчивалась. Мытарства в кино и, в частности, на «Ленфильме» к этому времени

вконец обескровили автора, и над новым сценарием он работал из последних сил. И

через несколько месяцев почти его закончил. Оставалось только немного доделать

главного героя трагической «советской»

истории - искусствоведа и начинающего

диссидента Бориса Савицкого. Но сил на это у автора уже не было. Это понимала

Фрижа и в присутствии Дмитрия

Долинина пообещала ему: автор этот сценарий обязательно доделает. Твоё слово – и

я запущу сценарий в производство! Но Долилин, заказавший автору эту работу,

предательски смолчал, и договор с автором заключён не был. Вскоре выяснилась и

причина «молчания» Долинина: он уже наметил себе новую работу – съёмку фильма

«Скамейка» с Александром Калягиным в главной роли по известной пьесе Александра

Гельмана в студию Ады Ставиской. И поэтому со сценария автора некрасиво

«соскочил», и сценарий «подвис».

Некоторое время (около года) готовый сценарий

пролежал в альманахе «Киносценарии». Его главный редактор Евгений Григорьев

принимавший у нас, ВГИКовцев дипломы и опубликовавший документальный сценарий

«…быть хорошо одетым и не иметь долгов»), обещал опубликовать и «Штучку», но не

опубликовал.

После очередной четвертой неудачи автор,

наконец, понял, что из кино ему нужно бежать. И бежать со всех ног. Пока он ещё

жив, нужно возвращаться в поэзию, в прозу, в театр, в бесплатные песни под

гитару для самодеятельного театра «Суббота» - бежать куда угодно, но не

оставаться в этом ужасном мире ужасного отечественного кино! Тем более, что и

само кино это все больше и больше начинало «подвисать», как подвисли в свое

время друг за другом несколько сценариев автора: к концу восьмидесятых годов

кинематографисты кинулись снимать «чернуху» и закономерно терять зрителей, а,

значит, и прокат. Кинотеатры заполнялись импортными фильмами, и деньги с проката

на студии не возвращались, отчего кино снимать было не на что. И даже известные

кинорежиссёры принялись выстраиваться в очередь друг за другом для запуска в

производство своих работ.

Правда, на сценарий по «Штучке» кинул робкий

взгляд режиссёр Александр Сухочев (позже он снимет фильм «Принципиальный и

жалостливый взгляд» по сценарию Ренаты

Литвиновой!), но и тут у автора с кино как-то опять не заладилось… А

потом Александр Сухочёв трагически погиб.

Получив последнюю зарплату в 1999 году в кассе

«Ленфильма» (а именно 120 рубле), автор навсегда покинул киностудию и ушёл

организовывать НТПО (Научно-творческое производственное объединение) «Борей»,

примкнув к старым своим коллегами: «детской» писательнице Жане Браун

и вполне «взрослому» писателю-фантасту

Феликсу Суркису, которого позже мы сделали директором вновь организованного

«Борея», и вскоре об этом пожалели.

Но это уже совсем другая история.

Автор безмерно счастлив, что ушёл с

«Ленфильма». Впрочем, это нужно было сделать раньше, сразу после неудачи с

первым "спортивным" сценарием. Ибо во всех его злоключениях проглядывает

сложившаяся на студии система: режиссёры заказывает авторам ничем не

обеспеченные сценарии, редактора запускают в производство завальные работы,

ничем не рискуя, и швыряют на ветер

сотнями тысяч государственные деньги!

Тут уместно будет вспомнить случай в одном из

коридоров «Ленфильма»: делавший первые шаги на студии автор шёл по этому самому

коридору. Он ещё почти ничего и никого тут не знал, но оказалось, что его на

студии уже ждали: дверь одного из кабинетов, выходивших в коридор, распахнулась

и оттуда… хотелось написать «вышел», но он, скорее, «появился»… Оттуда появился

статный благообразный немолодой мужчина. Широким жестом пригласив автора зайти в

кабинет, он предложил ему прямо с порога (причём, сразу на «ты»):

- Я пробиваю фильм про ПТУ-шников, ты пишешь

сценарий. Деньги за него пополам!

Не согласившийся на эту неожиданную и

тоскливую авантюру, автор на следующий день узнал, что «появившийся» из кабинета

был одним из замдиректоров «Ленфильма».

Случилась и ещё одна знаковая причина

ухудшения «климата» на студии и приближавшейся катастрофы: во время стажировки

автора на студии сотрудникам Первого объединения «Ленфильма» недавний выпускник

ВГИКа режиссёр (его фамилия уже утратилась) в директорском просмотровом зале

показал очень необычный наполовину игровой, наполовину документальный фильм о

московском метро. Автор не сомневался, что после этого показа молодого режиссёра

пригласят поработать в Объединении. Но молодого режиссёра оставили «за бортом»

Объединения. Тогда автор с вопросом обратился к одному из «старейшин» Первого

объединения (тоже режиссёру, его фамилию автор помнит, но называть по вполне

понятной причине не хочет). И тот, чуть понизив голос, ответил автору так:

- Понимаешь в чем дело… У нас в Объединении

двенадцать палок (он имел в виду двенадцать обязательных единиц запуска

кинофильмов в год. - Так вот, - продолжал «старейшина»: – Двенадцать «палок». И

нас двенадцать режиссёров. Если мы дадим ему одну «палку», то кому-нибудь из нас

не хватит!

Во Втором объединении таких «палок» было

шесть, а в Третьем, телевизионном, кажется, еще меньше…. И молодой режиссёр на

«Ленфильме» тоже подвис, как начало подвисать всё отечественное кино.

Сбежав со студии, автор вернулся к заброшенной

им прозе, наполовину оставленным пьесам, песням и вообще свободной жизни.

Жизни не киношной – бессмысленной и

сумасшедшей – в которой на вопрос: когда это нужно сделать? Почти всегда можно

было получить неизменный ответ: вчера!

А последними словами Фрижи, Главного

редактора Первого объединения «Ленфильма», сказанными автору «on-line» в Доме

кино недели через две после окончания его стажировки, были следующие:

- Мы будем гонять тебя в хвост и в гриву!

То есть, все это время автора, как оказалось,

пытались загнать в студийное «стойло»! И не ожидали, что, потратив столько

времени и сил на «обживание» этого «стойла» он «соскочет». Тогда Фрижа ещё не

понимала, что автор ушёл от неё навсегда.

Через месяц свободной жизни она ему

прозвонила. Разговор получился у них коротким:

- Что-то я давно тебя не видела!

- Фрижетта Гургеновна, мне это не интересно.

На студии были погублены четыре мои работы! – набравшись храбрости, ответил

автор.

- Ты считаешь меня виноватой в этом?

- Я считаю, что в этом виноваты вы все, -

ответил уже изрядно «похрабревший» за месяц свободной жизни автор и повесил

трубку.

Больше он Фрижу не видел, стараясь обходить

киностудию стороной. И лишь много позже узнал, что её не стало в феврале 2020

года. А в те послестудийные времена, когда он с коллегами создавал «Борей»,

вернулся в театр и написал несколько удачных пьес, по которым было осуществлено

несколько удачных постановок, он мог бы Фрижу спросить:

- Как погонялось, Фрижетта Гургеновна? Как

видите, я жив. А вот ваш «Ленфильм» начал превращаться в труп, и в будущем

только из жалости его не объявят банкротом!

ПОШЛИ ТИТРЫ

Хотя именно Фрижа-то в неудачной «киношной»

судьбе автора меньше всего была виновата: она познакомилась с ним на его

небольшом спектакле «Перед началом сеанса» в Ленинградском отделении Союза

театральных деятелей, предложила написать (в соавторстве со спортивным врачом

Виктором Тереховым) сценарий спортивного фильма по повести Виктора Токарева

«После славы». Помогала в работе с этим сценарием, хотя он предназначался не для

её Первого объединения, а для объединения Второго, где худруком был Виктор

Трегубович. И, вообще говоря, именно она, Фрижа, «пробила» автору стажировку на

«Ленфильм» - в истории ВГИКа, кажется, это был первый и, возможно, единственный

в те времена случай получения стажировки заочником.

В Первом объединении «Ленфильма» в это время

были такие знаменитые режиссёры как:

Виталий Мельников (худрук

Объединения),

Надежда Кошеверова,

Илья Авербах,

Динара Асанова,

Семён Аранович,

Алексей Герман (старший),

Дмитрий Долинин,

Соломон Шустер

и другие.

Да, Фрижа была уникальным редактором – об

этом свидетельствует оставленный ею яркий след в истории «Ленфильма». И автор с

почтением склоняет перед ней голову. Просто у

него с ней не получилось. Так бывает.

Но Фрижа была всего лишь частью системы,

сложившейся в советско-российском кино (и, в частности, на «Ленфильме») в конце

80-х - начале 90-х годов, системы, то кино и погубившей.

Через год или полтора после бегства автора с

«Ленфильма» в Доме кино к нему подошёл вдруг вновь «появившийся» в его жизни

Дмитрий Долинин и протянул руку:

- Давай забудем старое!

Автор вынуждено пожал протянутую ему руку,

помотал головой и молча отошёл от вторично

«появившегося» в его жизни в сторону. А попытка Долинина к примирению вскоре

объяснилась просто: студийные режиссёры сидели без работы, а автор к этому

времени кроме «Борея» уже организовал с

коллегами новое Независимое объединение петербургских авторов Домик

драматургов, «прикрутил» к нему сайт в

Интернете (который оказался едва ли не одним из первых

театральных ресурсов новой России) и начал выпускать в полиграфическом и

электронном виде альманах «Ландскрона». Куда вскоре Долинин и прислал по

электронной почте свою пьесу.

Автор беспристрастно, насколько это было

возможно в сложившихся обстоятельствах, прочитал её и коротко ответил Долинину

по почте же:

- Пьеса не подошла.

И на этом с кино вроде было бы закончено ВСЁ.

Три года поступлений во ВГИК (два из них

неудачных), шесть сказочно счастливых лет обучения в этом замечательном,

легендарном институте, год ожидания стажировки, два года собственно стажировки и

пяток с таким трудом давшихся и загубленных на корню работ: итого ОДИННАДЦАТЬ

ЛЕТ в мусорный ящик!

Но как0то после бегства с

«Ленфильма» случилась с автором замечательная

история: на

первых двух курсах учёбы во ВГИКе

автор продолжал работать инженером по свету в Театральном институте на Моховой

(тогда ещё ЛГИТМиКЕ), где познакомился с удивительным человеком - Кириллом

Николаевичем Чернозёмовым. И этот огромный

человек, преподававший вместе с легендой института Иваном Эдмундовичем Кохом

сценическое движение, этот легендарный Чернозёмов, как огромный медведь-шатун

двигался по коридорам института

своей неподражаемой качающейся походкой… Как при этом он преподавал сценическое

движение - одному Богу известно!

Конечно, Чернозёмов знал про учёбу автора во

ВГИКе - в институте скрыть это было невозможно. Потому что сюда часто

устраивались на технические должности те, кто мечтал быть поближе к Олимпу,

чтобы при случае в этот самый Олимп и поступить учиться.

И вскоре поле бегства из кино автор заметил

этого «медведя-шатуна» Чернозёмова, едущим в вагоне метро. «Медведь» жестом

подозвал автора зайти в вагон и пригласил сесть рядом с ним. И спросил:

- Ну, как дела?

Автору не мог скрыть правду от этого

удивительного человека, и признался:

- Кирилл Николаевич, а ведь я ушёл с

«Ленфильма»!

После такого признания автор ждал чего угодно

только не того, что последовало за ним: легендарный институтский «медведь-шатун»

вдруг приобнял автора своей огромной и властной рукой и крепко прижал к себе. И

ответил негромко:

- Ну и правильно. Что же интеллигентному

молодому человеку делать на «Ленфильме»?!!

Автор замер, счастливый и согретый этим

ответом, и некоторое время они так и проехали – «медведь» Чернозёмов как всегда

спокойный и уверенный в себе, а автор, крепко прижатый к себе этим большим и,

видимо, очень правильным «по жизни» человеком.

Позже автор написал небольшую заметку:

НЕ

ХОДИТЕ НА «ЛЕНФИЛЬМ», ВАС ОБМАНУТ!

И начиналась она так:

«Если вы молоды и скромны, полны сил,

честолюбивых планов и творческой энергии - не ходите на «Ленфильм»!

А дальше в заметке перечислялись описанные

выше, произошедшие с автором, события.

Заканчивалась же заметка так:

"В конце будет, наверное, уместным вспомнить

знаменитую речь Воланда из знаменитого же романа - речь, которой можно описать

дальнейшую судьбу легендарной киностудии:

«Впрочем, ведь все теории стоят одна другой.

Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да

сбудется же это. Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую

вы превращаетесь, выпить за бытие».

Но заметка опубликована не была. И ещё одна

встреча с умиравшим российским кинематографом у автора все-таки состоялась. Это

случилось в безнадёжные и безденежные двухтысячные годы. И было это так: как-то

позвонила ему одна из его многочисленных в прошлом знакомых с «Ленфильма» с

вопросом:

- Тебе деньги нужны?

Как и всем в те непростые времена, автору

деньги были нужны, поэтому на этот вопрос он ответил утвердительно и выслушал

предложение: к такому-то времени подойти на «Ленфильм» туда-то и туда-то и,

постучав в дверь, сказать пароль: «Я от Лены». Потому что у них там кто-то то ли

заболел то ли вообще умер, и им срочно (то есть, «ещё вчера») нужен сценарист.

И в самом деле на стук автора в дверь

названного по телефону кабинета почти мгновенно «появился» невысокого роста

человечек с бегающими глазами:

- Вы от Лены? - спросил он, не дав автору

назвать обговорённый «пароль».

- От неё, - подтвердил автор.

- Значит, так, - начал «появившийся»

быстроглазый. – Вы можете написать сценарий одной серии многосерийного фильма?

- Конечно, могу, - ответил автор. – Меня

этому учили. А когда это нужно?

- Ещё вчера, - быстро ответил быстроглазый. -

Но не позже, чем через месяц.

- Хорошо, - согласился автор. - А сколько это

будет стоить? Сколько вы заплатите мне за эту работу?

- Тысячу долларов, - продолжая наступать,

ответил быстроглазый.

— Значит, так… - начал вслух соображать автор.

- Я не могу сказать, что впитал цены на сценарии с молоком матери, но уверен,

что по смете на такой сценарий заложено тысяч пять или шесть. А вы ищите дурака,

который бы за небольшую часть этих денег быстро сделал бы вам эту работу?

- Приблизительно так, - неожиданно признался

быстроглазый и на этом они с автором пожали друг другу руки и молча расстались.

Конечно, в сложившихся обстоятельствах автор

смог бы и за половину от обозначенной суммы, и даже за её четверть написать

сценарий одной серии многосерийного кинофильма

просто из любви к профессии. Но в то же самое время из-за уважения к этой

профессии он не захотел иметь дела с этими быстроглазыми, недавно

«появившимися», а может никогда и не исчезавшими, прощелыгами от кино,

отличительной способностью которых было

умение вовремя «появиться» и так же вовремя «соскочить»!

!

КОНЕЦ

НЕИНТЕРЕСНОГО ФИЛЬМА

Но

дальше стало ещё хуже

Два года стажировка в качестве сценариста в Первом

творческом Объединении «Ленфильма», итог

Этот трагический период своей жизни автор описал

выше и в одной

из глав фантастической повести «Игра в DOOM».

НТПО

"Борей" - "Научно-техническое производственное

объединение "Борей"

Научно-техническая производственное объединение (так расшифровывается

аббревиатура НТПО) было организовано в начале 90-х годов стараниями нескольких

энтузиастов:

Суркисом Феликсом Яковлевичем, одним из бывших старост семинара Б. Н.

Стругацкого, инженером и писателем-фантастом;

Жанной Александровной Грудининой (пишущей под псевдонимом Жанна Браун), членом

Союза писателей СССР, а в те времена уже членом Союзом писателей

Санкт-Петербурга;

Сергеем Грудининым, ее сыном, художником, окончившим Академию художеств им.

Репина);

Андреем Зинчуком, драматургом, автором этих строк;

Сергеем Соколовым, инженером и его женой Леной, тоже инженером.

Объединившиеся в это Объединение совершили ошибку, в которую много раз и уже и

позже этого попадали как грибы возникавшие в начале 90-х годов организации. Эту

ошибку можно описать так: «Мы с тобой друзья? Друзья! Так давай вместе

работать!».

Дальнейшие события показали губительные последствия этого пути.

Бурно

начало свою деятельность Объединение: Жанна Браун, избранная депутатом Районного

Совета, «пробила» для Объединения помещения сразу по двум адресам: Литейный

проспект, 58 (бывший афишный участок Типографии № 3) и Литейный проспект, 46. По

первому адресу планировалось организовать дирекцию, издательство, художественную

галерею, офсетный участок (для чего были куплены и завезены в Объединение два

офсетных станка) и книжный магазин. В помещениях по адресу Литейный проспект, 46

был организован компьютерный (наборный цех, впрочем, через несколько лет эти

помещения «Борей» потерял). Директором НТПО был единогласно выбран Ф. Я. Суркис.

Заработал книжный магазин «Борея». И на Литейном проспекте однажды образовалось

большая очередь едва ли не от Невского проспекта до дома № 58 - до книжного

магазина «Борея». Оказалось, что читатели стояли за новомодной и только что

вышедшей в печати книжкой «Партнерский секс», перевод с польского языка.

Очень

скоро «Борей» получил в Москве издательские права (в те времена это было

несложно) и начал собирать альманах фантастики «Китеж», где составителем и

главным редактором, разумеется, тоже был Суркис Ф. Я. Этого альманаха вышло

только два сборника. Третий сборник был собран, отредактирован и сверстан, но в

печати не вышел - в отличие от мифического

русского города, согласно преданию погрузившегося в озеро

Светлояр, и тем самым спасшегося от

разорения монголо-татарами, «бореевский» «Китеж» бесследно утонул. Что стало

первой, но далеко не последней, неприятностью НТПО.

Параллельно с «Китежем» шла работа над выпуском рассказов и повестей молодых

писателей Петербурга «Черная речка» (издание тоже свет не увидело).

И над сборником «Сказок

для театра» Андрея Зинчука прекрасно проиллюстрированного двумя петербургскими

художниками: Альбертом Низамутдиновым и Ольгой Шклярук (и это (издание свет не

увидело).

Володя Савельев, будучи научным консультантом Русского музея, организовал первую

в Петербурге в те времена не государственную художественную галерею в которую

петербургские художники-живописцы приносили на продажу свои работы, а на

бореевских офсетных станках художники-графики печатали офсеты и литографии.

Словом, по началу все было хорошо и даже отлично. И мы сотрудники «Борея» на год

или даже два обогнали похожую, ставшую в будущем культовой, организацию по

адресу Пушкинская улица, 10. Она так и прославилась в городе под этим названием

- «Пушкинская, 10». Эта организация была интересна тем, что город «отдал»

пустующий дом свободным художникам, музыкантам и представителям других

творческих профессий (позже, конечно, там возобладали коммерческие интересы, но

это было позже).

А в

«Борее» вдруг все остановилось. Потому вдруг закончились деньги: начал стихать

читательский бум, пропал еще недавний острый интерес к художникам «андеграунда»,

произошла еще целая цепь неприятных событий и «Борей» «сел на картотеку». А это

означало то, что любые деньги, поступавшие на счет НТПО, банк блокировал для

того, чтобы расплатиться с должниками «Борея» и налоговой инспекцией: «Борей»

был должен и «Борею» тоже были должны, но значительно меньше. А должен был

«Борей» прежде всего за аренду помещений и по другим «коммунальным» расходам.

Жизнь

в «Борее» затихла. И виноват в этом был прежде всего его директор Ф. Я. Суркис,

который при всей его неуемной активности не сумел организовать эффективного

производства в организации, которая была создана (и им в том числе) не по

профессиональному, а по «дружескому» принципу.

Потом

случилось много других неприятностей и общим собранием с трудом сняли с

должности Ф. Я. Суркиса, и на его место пригласили А. Б. Тёмкина, который

принялся реформировать и спать «Борей». Ушли еще несколько

сотрудников-основоположников, несколько лет назад организовавших «Борей». Ушел

галлерист Володя Савельев и уехал во Францию, где по слухам открыл новую частную

галерею. А в «Борее» завелись новые люди… И вскоре НТПО «Борей» закрылось, а на

его базе была организовалась другая организация - «Галерея «Борей». Но автор

этих строк этого уже не видел - он уволился из «Борея» для того, чтобы вернуться

в прежнюю профессию, в театр, в оставленную на несколько лет перестройки работу

драматурга. И, приобретя в «Борее» полиграфический опыт, организовал с пишущими

коллегами Независимое объединение петербургских авторов Домик драматургов, где

подготовил и выпустил первый сборник альманаха «Ландскрона» (название шведской

крепости на месте Петербурга). Сборник группа авторов назвала «Петербургские

авторы конца тысячелетия».

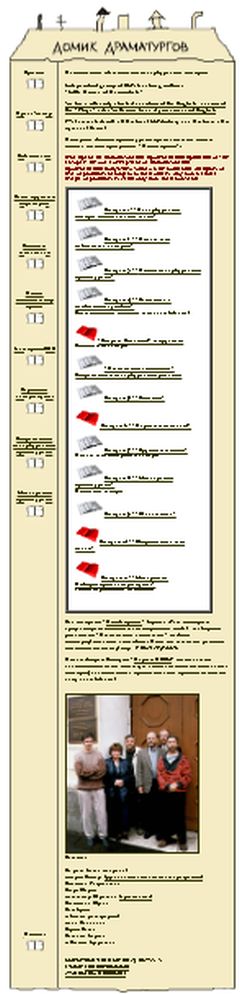

Домик драматургов

оказался более успешным Проектом чем НТПО «Борей».

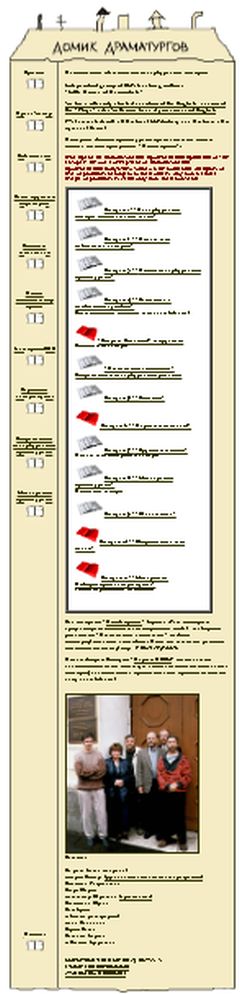

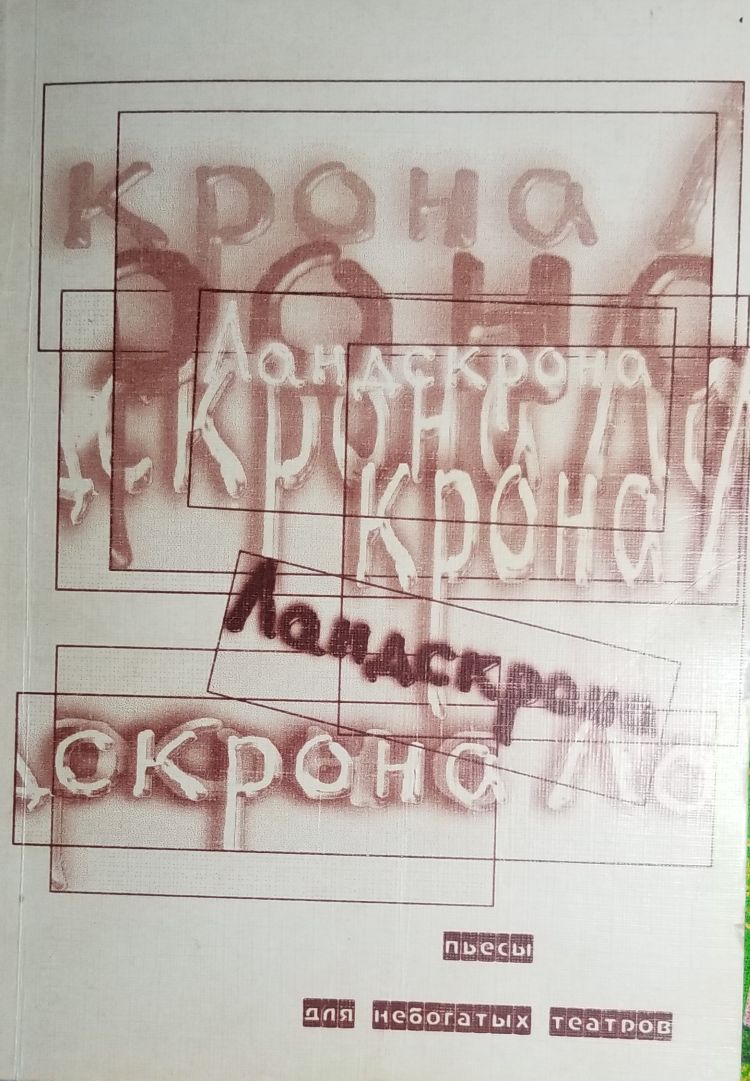

Независимое объединение петербургских авторов Домик

драматургов появилось в 1995 году. Организовали Домик

драматургов несколько петербургских авторов:

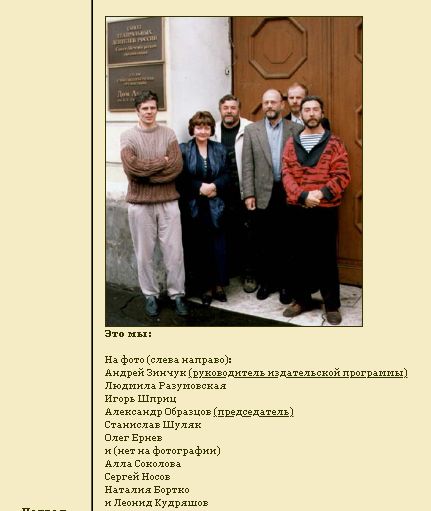

Слева направо:

Андрей Зинчук

- руководитель

издательской программы и ответственный за техническое сопровождение

Проекта

Людмила Разумовская

Игорь Шприц

Александр Образцов

- председатель

Независимого объединения петербургских авторов Домик драматургов

Станислав Шуляк

Олег Ернев

И (нет на фотографии):

Алла Соколова

Сергей Носов

Наталия Бортко

Леонид Кудряшов

А до создания этого Объединения возник стихийный

«кружок» из трех петербургских авторов: Александра Образцова, Олега Ернева и

автора этих строк, которые начали собраться в коммунальной квартире Олега Ернева

неподалеку от Ботанического сада и читать друг другу свои новые произведения.

Потом этот кружок начал расширяться и дорос до Домика драматургов - это название

предложил Игорь Шприц.

В программе Домика драматургов была заложена идея

распространения новых сочинений петербургских авторов через печатные издания,

Интернет и путем театрализованных читок в петербургских театрах и в других

родственных органиациях.

Деятельный Александр Образцов предложил начать

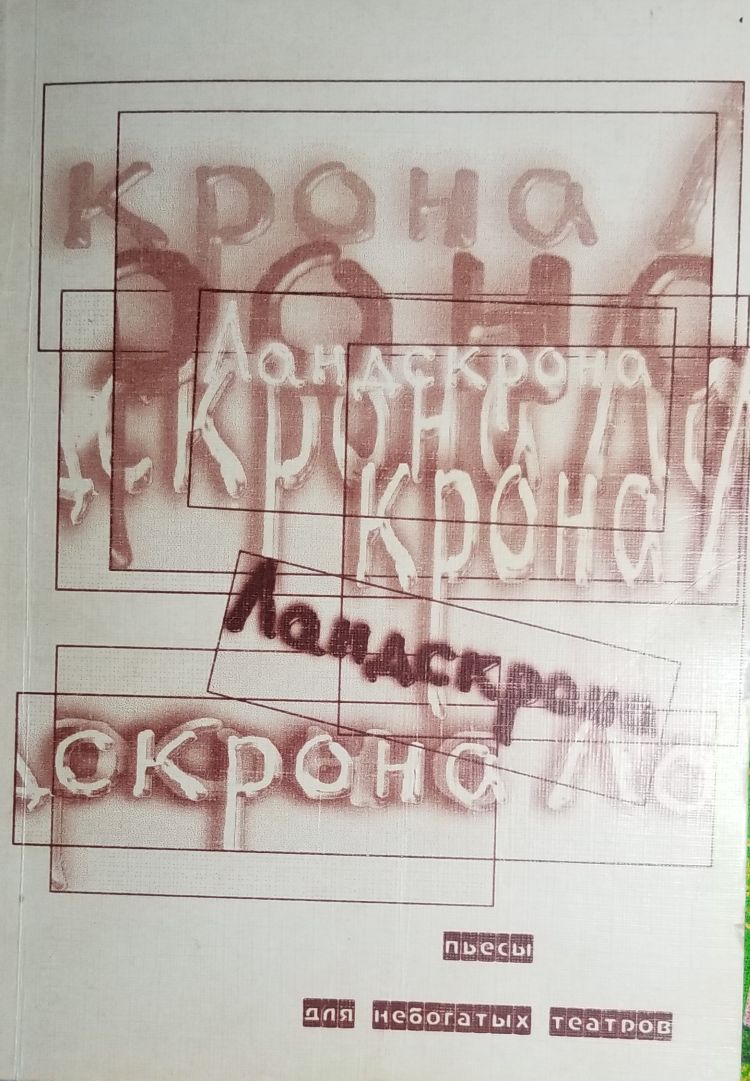

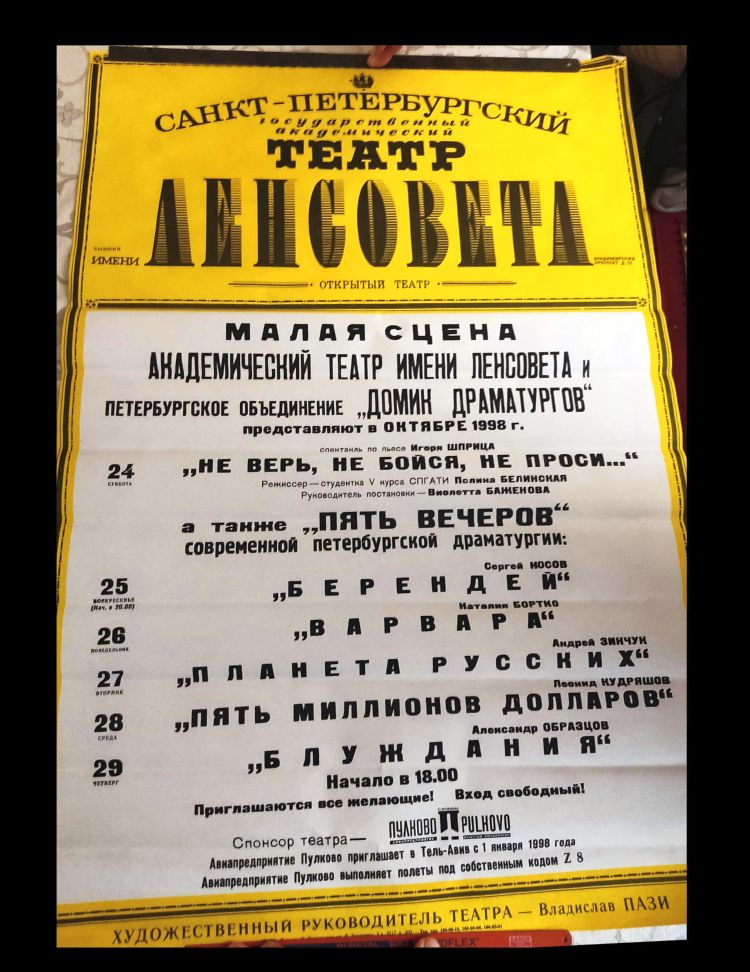

выпускать альманах «Ландскрона»

(название шведской крепости на месте Петербурга) в двух видах: полиграфическом и

в качестве Интернет-издания. И вскоре в типографии Кировского завода был

отпечатан первый сборник объединения «Петербургские авторы конца тысячелетия»

огромным по тем временам тиражом в одну тысячу экземпляров (книжный бум к этому

времени уже начал спадать). И вскоре на сайте «Петербургских театральных

страниц» появился первый электронный вариант сборника нового Объединения. В

предисловии к сборнику Александр Образцов писал:

«Согласно историческим документам, на берегу

Финского залива на месте современного Петербурга располагалась шведская крепость

с названием Ландскрона. С нее и началась история Петербурга и новая история

России. Мы назвали свой сборник «Ландскрона» в надежде на то, что, может быть, с

него начнется новый этап в истории петербургской литературы».

Петербургские

авторы конца тысячелетия:

Литературно-художественное издание

Издательство Буковского

191128 Санкт-Петербург, Моховая ул., 26

Руководитель проекта: Андрей Зинчук

Редактор: Александр Образцов

Дизайн: Дмитрий Шубин

Техническая поддержка: Сергей Боровиков,

Станислав Авзан

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительная статья Александра Образцова «На

маленьком плоту».

Повесть Олега Ернева «Плата за перевоз».

Драма Наталии Бортко «Варвара».

Фарс Игоря Шприца «На донышке».

Философская драма Станислава Шуляка «Книга

Иова».

Комедия из Германской жизни Сергея Носова

«Берендей».

Сказка для повзрослевших детей Андрея Зинчука

«31 декабря».

Фантастическая комедия Александра Образцова

«Магнитные поля».

Миниатюры.

Аннотации к пьесам (их перевела на английский язык

Katharine Hodgson - преподаватель русского языка и литературы из

Университета Кембриджа).

Благодаря стараниям «компьютерщика»

Сергея Боровикова Домик драматургов «засветился» в Интернете на сайте Института

новых технологий школьного образования, который в то время располагался в

обычном жилом доме на Каменноостровском проспекте.

А через год страница Домика драматургов из ИНТа переехала

на сайт «Петербургские театральные страницы»:

его организовал и поддерживал тоже «компьютерщик»

Станислав Авзан с помощью своего коллеги Игоря Оськина. И страница

Домика драматургов

тоже переехала сюда:

https://www.theatre.spb.ru/newdrama/index.html

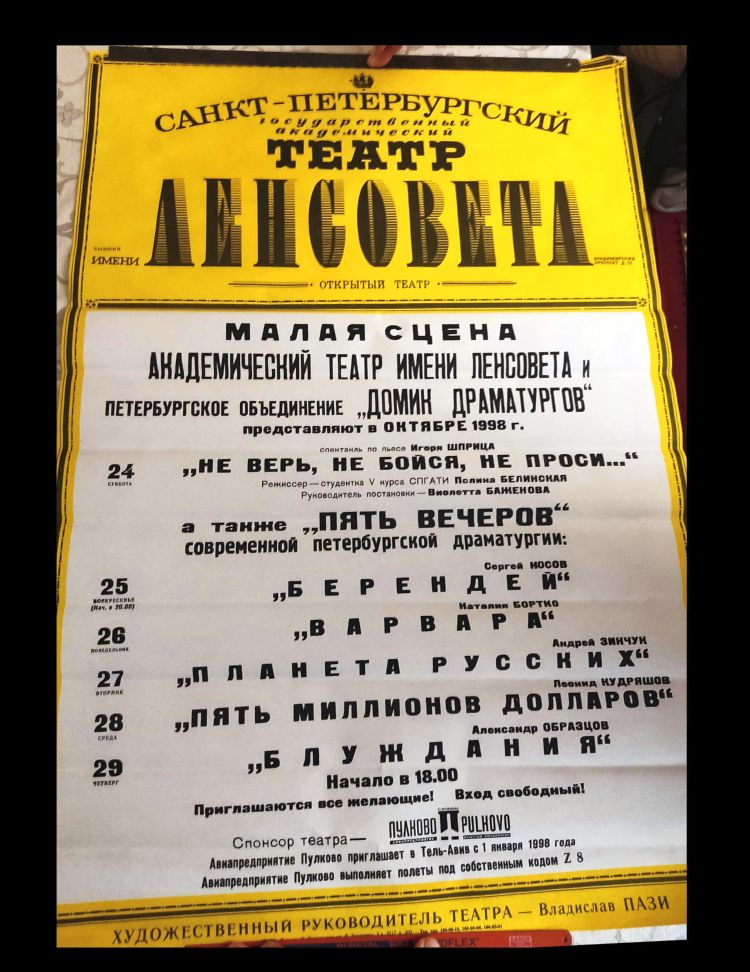

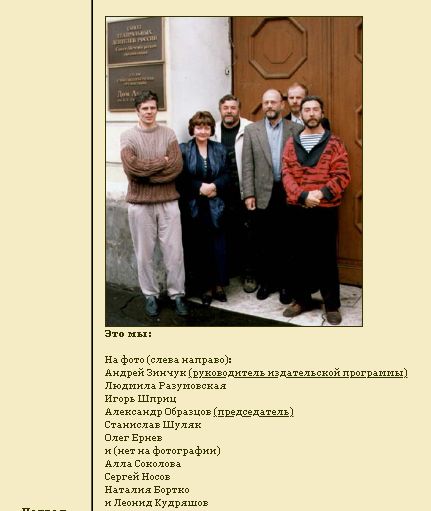

Одновременно с этим Объединение начало проводить в

городе театрализованные читки разной степени успешности. В частности, на Малой

сцене театра «Эксперимент»:

А потом и на Малой сцене Академического театра им. Ленсовета;

В театре "Особняк" стартовал фестиваль современной драматургии

"Действующие лица" (афиша не сохранилась), на

Малой сцене Балтийского дома

(афиша тоже не сохранилась) и т.д.

Далее начались регулярные публикации сборников

альманаха:

«Пьесы

для небогатых театров».

Этот сборник оказался настолько удачным, что его тираж разошелся практически

мгновенно, а счетчик обращений к его электронной версии фиксировал до тысячи

обращений в день:

«Новая

петербургская драматургия»:

«Семь

пьес с необычной судьбой»

Эксклюзивное издание для сети Internet:

«На

невском сквозняке».

Современный петербургский

рассказ:

«Комедии»:

«Играем

для детей!»:

«Крупным

планом»

Пьесы для камерного театра:

«Мастерская

драматургов».

В поисках жанра:

«Шесть

пьес»:

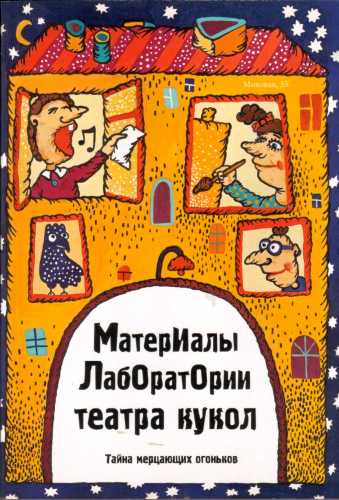

«“Материалы

Лаборатории театра кукол”/“Сборник

пьес для детей”.

Тайна мерцающих огоньков»

Объединенный сборник, родившийся в Лаборатории

театра кукол факультета театра кукол Санкт-Петербургской государственной

Академии театрального искусства - своеобразный «двойной альбом».

При непосредственном участие Домика драматургов

появились в городе и несколько новых театральных проектов:

Лаборатория театра кукол

Вечера современной петербургской

драматургии. Адрес

Проекта

Сказки нашего города.

Адрес Проекта

Правда, первые шаги по представлению постперестроечных

работ петербургских авторов были сделаны раньше - в проекте "СОВРЕМЕННАЯ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ" театра «Под самой крышей» под руководством

В. П. Фунтусова при Культурно-досуговом центре «Московский»:

В нем приняли участие петербургские авторы

(слева направо):

Андрей Толубеев

Андрей Зинчук

Тарас Дрозд

Борис Соловьев

Игорь Шприц

Людмила Разумовская

Игорь Григорьев

Галина Клих - куратор Драматургической мастерской

Наталья Архипова

И (нет на фотографии):

Татьяна Катинская

Сергей Носов

Алла Соколова

Потом этот Проект закончился по независимым от авторов причинам и возник новый,

более масштабный - «Вечера

современной петербургской драматургии» в Центральной городской публичной

библиотеке им. В. В. Маяковского (адрес

Проекта) по приглашению Ольги Николаевны Косогор - в то время бывшей

руководителем отдела культурных программ библиотеки. «Вечера» начались в 2012

году и их руководителями стали драматург Андрей Зинчук и народный артист РФ Олег

Леваков, актер и режиссер Академического театра им. Ленсовета (он-то и предложил

ввести в название Проекта «теплое» слово «Вечера»). Позже «Вечера» переехали в

Дом Актера при Санкт-Петербургском отделении Союза театральных деятелей РФ

(ВТО).

Вечера современной петербургской драматургии

адрес Проекта

Летний сад

30 января 2012 года в 18.30 в

Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: наб.

р. Фонтанки, 46, II этаж в Конференц-зале состоялась сценическая читка повести

для театра Юрия Ломовцева.

Этой работой ёмы начали

знакомство с лучшими произведениями петербургских авторов в новом совместном

проекте Драматургической мастерской при Санкт-Петербургском отделении СТД РФ

(ВТО) и Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского.

Руководитель

Проекта и ведущий всех "Вечеров" - член

союза писателей Санкт-Петербурга, драматург Андрей Зинчук.

Со-руководитель Проекта, режиссер - народный артист РФ Олег Леваков.

Летучая голландка

28-го февраля 2012 года в 18.30

в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу:

наб. р. Фонтанки, 46, II этаж в Конференц-зале состоялась сценическая читка

пьесы Игоря Шприца и Юрия Алесина.

Этой работой мы продолжили

знакомство с лучшими произведениями петербургских авторов в новом совместном

проекте Мастерской драматургов при Санкт-Петербургском отделении СТД РФ (ВТО) и

Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского.

«Короткие встречи, короткие звонки» Жанар Кусаиновой

и пьесы для театра кукол Никиты Шмитько

и Павла

Овсянникова «Журавль и цапля»

26-го марта 2012 года в 18.30 в Центральной городской публичной библиотеке им.

В. В. Маяковского по адресу: наб. р. Фонтанки, 44, III этаж в отделе читальных

залов состоялась сценические читки пьес

Жанар

Кусаиновой,

Никиты

Шмитько

и

Павла Овсянникова.

Мартышка

20-го апреля 2012 года в 19.00 в

Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: наб.

р. Фонтанки, 44, III этаж в читальном зале в рамках первой ежегодной

социально-культурной акции «БИБЛИОНОЧЬ«

состоялась сценическая читка пьесы Андрея Зинчука.

Ночь музеев

19-го мая 2012 года в 00.00 в

Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: наб.

Фонтанки, 44, III этаж в читальном зале в Ночь музеев в Программе «Тайные

коды Петербурга» была повторена сценическая читка пьесы Андрея Зинчука

«Мартышка»..

За стеклом

В программе ЦГПБ им. В. В.

Маяковского «День Федора Михайловича Достоевского в Книжном дворике на Фонтанке»

в рамках городской акции «День Ф. М. Достоевского». 7-го июля 2012 года в 15.00

2012 года актерами Академического театра им. Ленсовета была представлена комедия

Сергея Носова «За стеклом».

За стеклом

(повторение)

25-го октября 2012 года в 18.30

в Конференц-зале Городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (наб. р.

Фонтанки, 46, вход со двора, 2-й этаж) была повторена театрализованная читка

комедии Сергея Носова «За стеклом».

Лунный свет между тенями елей

Частная жизнь после Бородина

21 декабря 2012 г. в 19.00 в

Конференц-зале Городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (наб. р.

Фонтанки, 46, вход со двора, 2-ой этаж) была представлена пьеса Валентина

Красногорова «Лунный свет между тенями елей».

Тандем

12 февраля 2013 года в 18.30 в

Конференц-зале Городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (наб. р.

Фонтанки, 46, вход со двора, 2-ой этаж) состоялась театрализованная читка пьесы

Александра Волкова «Тандем».

Шоу драматургов

19 апреля 2013 года в 21.30 в

Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: наб.

р. Фонтанки, 44, III этаж в отделе читальных залов состоялось «Шоу драматургов»

с участием петербургских драматургов: Тараса Дрозда (заочно), Олега

Ернева, Андрея Зинчука, Жанар Кусаиновой, Сергея Носова,

Леонида Савина, Владимира Шпакова, Николая Якимчука и

Валентина Красногорова (заочно).

Датско-российский театр «Диалог»

12 мая 2013 года в 18 часов в

Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: наб.

р. Фонтанки в Конференц-зале Датско-российский театр «Диалог» представил пьесу

петербургского драматурга Андрея Зинчука «Мартышка».

Ночь музеев

18-го мая 2013 г. в 23.00 в

Конференц-зале Городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (наб. р.

Фонтанки, 46, вход со двора, 2-ой этаж) состоялся эскиз-спектакль по пьесе

Татьяны Катинской «Станция «Минутка».

Мероприятие в Доме актера

22-го ноября 2013-го года в

19.00 в Большом зале Дома Актера (Невский пр., 86) в рамках Проекта «Вечера

современной петербургской драматургии» была представлена комедия Сергея

Носова «За стеклом».

Эту комедию мы уже

показывали ранее во дворе ЦГПБ им. Маяковского.

Вход свободный

Сказка в двух актах

29 марта 2014 года в 18.00 в

Конференц-зале Городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (наб. р.

Фонтанки, 46, вход со двора, 2-ой этаж) состоялась сценическая читка пьесы

Валерия Попова.

Сочиняем пьесу

19 апреля 2014 года. Так

называется новый сборник Санкт-Петербургской Государственной Академии

театрального искусства, который был представлен в Конференц-зале

Центральной городской публичной библиотеки им В. В. Маяковского (наб. р.

Фонтанки, 46, вход со двора, 2-ой этаж).

Сборник посвящен драматургии

театра кукол, которая, всегда «оставляет желать лучшего».

Первый раздел сборника обобщает

семилетний опыт работы семинара «Практическая драматургия»,

Лаборатории театра кукол при факультете театра кукол СПбГАТИ, раскрывает

методику обучения студентов режиссёрских и актерских курсов основам этой трудной

профессии. Завершает этот раздел размышления современных драматургов о

творческой профессии.

Вторая часть сборника –

практические работы студентов, начинающих драматургов: новые пьесы для театра

кукол, рассказы, драматургические эскизы и этюды

Сборник оформлен художниками –

студентами и выпускниками факультета театра кукол СПбГАТИ.

Преподобный

25 апреля 2014 года в

Библионочь в 22.00 в читальном зале (зал редких изданий) был показан почти

спектакль по мотивам повести Николая Лескова «Русское тайнобрачие». Пьеса

Тараса Дрозда.

Ночь музеев

В ослепительно ярких тонах

17-го

мая 2014 года в 22.00 в Ночь музеев в Конференц-зале Центральной

городской публичной библиотеки им В. В. Маяковского (наб. р. Фонтанки, 46, вход

со двора, 2-ой этаж) состоялся показ почти спектакля по комедии Андрея

Зинчука «История маленькой любви».

Телефонные разговоры,

Редкая улыбка шамана

20 ноября

2014 года в 19.00 в Конференц-зале

Городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (наб. р. Фонтанки, 46, вход

со двора, 2-ой этаж) состоялась сценическая читка пьес Алексея Чернеевского

«Телефонные разговоры!» и Тараса Дрозда «Редкая улыбка шамана».

Библионочь

Зал ожидания №13

24 апреля в 19 часов в отделе читальных залов (наб. Фонтанки, 44, III этаж)

состоялась сценическая читка пьесы

Леонида Савина

«Зал ожидания №13».

Ночь музеев 2015

«Блокадная библиотека»

16-го мая 2015 года в 20.00 в

Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского в Ночь музеев в

отделе абонемента (наб. Фонтанки, 44, II этаж) состоялся перформанс

«Блокадная библиотека» по монопьесе Андрея Зинчука – попытка

воплотить язык документа в образах и эмоциях. В театральную композицию были

включены стихи О. Берггольц и А. Ахатовой, Юрия Воронова.

Новые имена

30 ноября 2015 г. в 18.30 в

Конференц-зале Городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского состоялся

вечер молодых драматургов:сценические читки произведений Надежды Говердовской

- одноактная пьеса «Ожидание» и Дарьи Федосеевой - одноактные

пьесы: «День рождения» и «Спичка».

Логическое продолжение проекта

23 марта 2017 года в бюллетене