|

ИЗ ЖИЗНИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Часть третья

У произведений, как и у людей, есть судьбы. Иногда похожие на судьбы их авторов, но чаще - нет. О некоторых из них уже можно рассказать.

Часть этих материалов прислали театры, другую часть -

друзья и знакомые автора, а кое что автор нашел сам на необозримых

просторах Интернета.

Представленные в хронике работы расположены не по времени их

создания, а по мере поступления и обработки материала.

Начинающим авторам, которые захотят ознакомиться с этими

историями, отчаиваться от непостановок и непубликаций не стоит - все в свое

время!

"ГрибАбушка,

или Немножко колдовства"

1993

г.

(текст

пьесы)

"Запах

горького миндаля" (полицейская сказка) - театральный

дивертисмент 1972

г.

(текст)

"Зеленый

Марабу" 1978-2008

г.г.

(текст)

"Свет

одиночества" 1970

г.

(текст)

"Я,

Дима и Володя Назаров" 1973

г.

(текст)

Подборка

стихов, песен к спектаклям и стихотворений

в прозе 1968-2008 г.г.

"Маленькое

кругосветное путешествие" 2013 г. (текст

пьесы)

Сборник рассказов "Путешествие

свободного человека, или Как разлюбить женщину?" 2018 г.

"Сказание о чудесной мельнице Сампо и злой

колдунье Лоухи" 1978 г. (текст

пьесы)

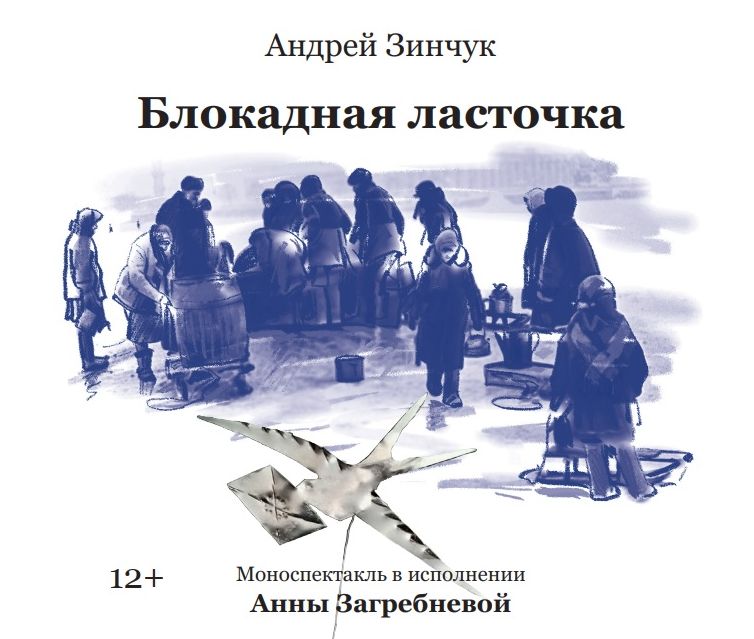

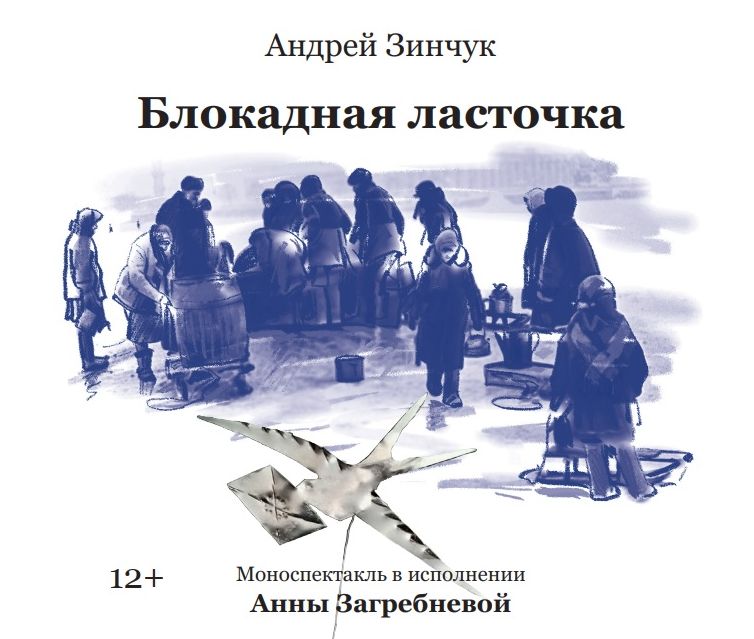

"Блокадная ласточка" 2015 г. (текст монопьесы)

"Практическая драматургия" 2024

г.

Аудиокнига на Литрес (первая

часть)

"Как рождаются сказки" 2016 г.

"Старая Верона" 1974 г.

Отдельные рассказы

"ГрибАбушка,

или Немножко колдовства", (текст

пьесы)

Из нашего времени

интересно заглянуть в недалекое прошлое, в 1993 год.

Именно тогда и была написана сказка "ГрибАбушка, или

Немножко колдовства" - в то время автор попытался "перелететь" открывшуюся

вдруг перед ним и его коллегами пропасть настоящего...

Шла перестройка (рокировка некоторой

части властей - как поняли тогда наиболее из нас

прозорливые). Настало время когда большинство пишущих растерялись

до такой степени, что оказались в простое.

Мало кто понимал о чем следует писать.

Делать это по старому было уже нельзя, а как писать по

новому?

На одной из конференций в Доме кино режиссер

Алексей Герман сказал по похожему поводу

буквально следующее: "Мы все как

глубоководные рыбы, привыкшие жить под

страшным давлением, которых тралом подняли

на поверхность: вспученные глаза, раздутые

животы, вывалившиеся изо рта кишки...".

"Толстые" журналы принялись дружно умирать,

иногда продолжали выходить какие-то

"хорошие книги", но на книжные магазины

и прилавки уже вываливался вал

третьесортной зарубежной литературы вроде

саги о Тарзане. При этом выяснилось, что с лучшими

образцами отечественной и зарубежной

литературы дотошный советский читатель был

уже знаком (за счет самоиздата или за счет изданий, выпущенных мизерным

тиражом - в свое время откуда-то из Казахстана друзья

автора привезли томик Кафки, изданный тиражом аж... 4 тысячи экземпляров!). Добрался этот мутный вал

литературы и до телевидения. Сохранившимся кинотеатрам нечего было противопоставить

расплодившимся как грибы после дождя видеосалонам. На экранах

телевизоров начинался шабаш: изо всех щелей

полезла реклама, на которой люди выглядели такими счастливыми,

будто вдруг зажили при коммунизме или же закидались

наркотиками. Пошли выступления разного

калибра смехачей.

Тогда же под шумок была

предпринята очередная попытка прервать

традицию русской жизни.

Технологии управления массами (и каждым

человеком в отдельности) с каждым годом

становятся все изощреннее. Если в древности

война шла за города, за поселки, за территорию, то теперь

масштаб побед и поражений стократно

увеличился: на кону стояли судьбы целых

стран и народов.

Если вдуматься, то становится ясно, что если

"выбить"

из истории страны хотя бы одно поколение - традиция культуры (а значит и жизни

страны)

непоправимо нарушится или даже

прервется вообще. Но необходимо при этом соблюдать

одно условие: перемены

должны происходить медленно и исподволь,

тогда большинство ничего не заметит, а

догадавшимся не поверят.

Думается, что традиция культуры

во многих странах в историческом развитии все-таки прерывались и может быть даже не раз.

Почему же не прекратилось и этих стран развитие? Как

сохранилось все многообразие языков на

Земле? Многообразие религий? Обычаев?

Искусств? Всего того, что отличает один

народ от другого? Кто взял на себя заботы по

сохранению национальной традиции? "Коль нет мужей – сражаются

иконы", - писала в своем гениальном сборнике "Лебединый

стан" Марина Цветаева. Когда

русские люди (по неразумению ли своему, по

добродушию или по неопытности) теряются, то за

дело берутся русские духи. В "ГрибАбушке"

за будущее кроме самой лесной колдуньи бьются дух воды и

дух леса, а так же дух воздуха. Остальных русских духов к

этому времени уже нет -

они "поисчезали кто куда". А грамматические ошибки в

Летописи, ведущейся с незапамятных времен

– это и не ошибки вовсе, а особенности

древнего лесного языка - ну, вроде

как в фонетическом языке белорусов.

Той же осенью 1993 года, будучи проездом в Москве (в Самаре затевался семинар

театра кукол), автор побывал у Белого дома накануне его расстрела. За что

московские друзья автора назвали его "красно-коричневой шпаной". Потом через год

после этих событий они за это извинились, на своей шкуре

почувствовав истинные планы трех главных политических деятелей

того времени:

партийного карьериста Бориса Ельцина, бывшего заведующего

идеологическим отделом газеты "Правда" Егора Гайдара и

в прошлом комсомольского секретаря, а ныне

управлявшего богатейшим и ставшим вдруг бесхозным (во многом с его помощью) имуществом всей

огромной страны

Анатолия

Чубайса. Защищать Белой дом автор не остался - уехал на драматургический семинар

в Самару: Хасбулатова с Руцким автор не любил не меньше Ельцина с его подручными.

Из двух зол выбирать нужно было меньшее. Но меньшего зла в те страшные

дни не было. Господи! Ну почему мы всегда должны выбирать из зла?!!

К этому времени автор

уже заметил, что если ему не хватало

обычного ума для того, чтобы разобраться

в происходящих вокруг него событиях, то

можно было попробовать взглянуть на них

через "магический кристалл" (описанный А. С. Пушкиным) искусства.

В данном случае - "прибор" из наиболее употребимых при печати на пишущей машинке

или компьютере

сочетаний букв

русского алфавита: кенг-апро-смит: этот волшебный "прибор" во мгле

проносящихся дней всегда с высокой точностью

позволяет разглядеть истину. И в

голове автора мелькнула отчаянная мысль: взвесить

на волшебных весах искусства судьбу своей страны! Мысль,

прямо скажем, безумная: взвесить всю страну

с ее огромной и непростой историей, растерянным народом,

с

ее гениями и злодеями, городами и поселками, лугами и болотами, звездными ночами, морями, реками, лесами,

болотами, озерами, горами и пустынями,

заводами, рудниками, домнами и железными

дорогами, мечтами и надеждами...

Это была серьезная задача. Поэтому автор загадал

следующее: если ему удастся счастливо сложить судьбу новой сказки, то может быть

его страна все-таки не погибнет? Выживет так же, как и

его лесные жители? Еще

одна сложность

была в том, что непонятно

было сможет ли автор вообще что-нибудь написать

после долгого, почти в пять лет, периода неписания?

(После окончания Сценарного отделения Сценарно-киноведческого факультета ВГИКа в

1986-м году автор два года стажировался в I-м

объединении "Ленфильма" - киностудии, на которой угробили не то три, не то

четыре его сценария, чем полностью опустошили его душу).

Во время работы над

сказкой коромысло волшебного "прибора"

постоянно колебалось, склоняясь то к "да" (а это значило

стране жить), то к "нет", (что означало противоположное: Ельцин, Гайдар и Чубайс все-таки погубят страну).

Ночью автор не спал, пытаясь исхитриться придумать такой поворот сюжета, который помог бы ему спасти

Россию со всеми ее жителями.

Вот с такими невеселыми мыслями и

двигал в будущее автор историю своей несчастной Родины. Потому что он понимал, что ее и в

самом деле вскоре может не стать! А то, что

он до этого не любил, было не Родиной, а

всего лишь государством!

А как же появилась на

свет сама эта ГрибАбушка? А вот как:

за

некоторое время до описываемых событий

однажды летним днем автор ехал из города на

дачу в электричке и вышел из нее

на своей станции "Осельки". "ГрибАбушка"

- слово впорхнуло в его слух будто сказанное

кем-то из выходивших на перрон вместе с ним из

электрички пассажиров. Но автору только

показалось, что из электрички кто-то

вышел: на перроне он стоял один и

поблизости не было никого! Значит, прозвучавший голос был голосом

свыше? Особенно долго раздумывать над этим автор не стал и тут же

на перроне решил написать сказку "про ГрибАбушку".

Как-то сами собой

придумались и остальные сказочные герои: Листик, Болотик, Дед-Дедуля,

внучка Таня, Тракторист-булдьдозерист

Константин... Сидя на крыльце дачи, автор дни напролет смотрел на

блестевший между деревьями маленький

пруд, затянутый ряской, на вросший в землю

небольшой валун, возле которого каждое лето цвели

кустики лесной земляники, и сочинял свою сказку. Про Родину,

про свою ушедшую к тому времени из жизни автора горячо

любимую бабушку Валентину Сергеевну и про их

совместную еще совсем недавнюю счастливую жизнь (впрочем,

когда

они с бабулей жили летом на даче, счастливой она

почему-то не очень казалась, а казалась

вполне обычной, а счастливой стала

казаться позже, когда бабули не стало).

Свой замысел автор

решил проверить "на детях". И дети из

Петришуле - известной городской школы, с фасада

которой до сих пор пугает горожан надпись: "При

артобстреле эта сторона улицы наиболее

опасна" - не подвели, с восторгом приняв

придуманных автором героев: Листика и Болотика и,

конечно, саму ГрибАбушку, подарив автору

тут же рожденного ими нового персонажа "Гридедушку"

(В сказку, правда, он не вошел, но в ней упоминается. А как же

иначе - подарок детей!)

Сказка писалась

мучительно. Русским неторопливым ее

говорком нужно было оплести стремительно

развивавшийся и разраставшийся сюжет.

Отчего временами автор впадал в ступор. И

чтобы выйти из него, делил

экран компьютера с запущенным на нем

редактором на четыре части, в каждой из которых

открывал по окну и, глядя в эти четыре окна с

разными кусками одной и той же сказки (словно из избы в четыре окна на все четыре

стороны света), начинал долго механически

перетаскивать слова из одного окна в другое

и обратно,

приглядываясь к результату.

Иногда только таким

механическим методом и удавалось выйти из

тупика. Позже автор понял, что

текст им рожденный, с некоторого момента

начал жить по

своим законам, уже не зависящим от воли

автора, сам собою

складываясь в предложения, абзацы и главы.

Где-то в середине напряженной работы сверкнула

удача: при помощи все того же "магического кристалла"

-

сочетания

знаков "кенг-апро-спит" - удалось

отчетливо разглядеть проступающий финал с

новогодней Ёлочкой, отчего писать стало легче, и через

тысяч и тысячи неточных слов по единственно верной тонюсенькой

словесной дорожке, тестом

же и ведомый, автор

двинулся к финалу сказки.

Прочитав получившуюся у автора сказку, драматург Владимир Константинов (тот,

который одновременно был немного и Борисом Рацером) заметил

следующее: "Отличное название, обязательно украдут!"

Но на название сказки никто не обратил никакого внимания прежде всего потому,

что не заметили самой сказки! И через некоторое время автор повез ее, почти

готовую, на семинар драматургов, пишущих

для театра кукол, который проводила Светлана Романовна Терентьева

из

Министерства Культуры РФ. Поехал в

город Брянск, где сказку разгромили. И

только известный фольклорист Анна Федоровна Некрылова сказала о

ней несколько теплых слов. Но еще за

день до публичного разгрома режиссер кукольных

театров "всея Руси" Н. Ю. Боровков, пишущий под псевдонимом Н.

Шувалов и сам же себя повсеместно ставящий,

в гостиничном номере в угрожающей позе

нависнув над автором, замахнулся папкой с рукописью

"ГрибАбушки" и заявил: "Эту пьесу никто никогда

и нигде не поставит!

Потому что это не пьеса!" О чем они с

автором тут же и поспорили. Несколько раз позже Боровков вспоминал автору об этом споре.

Но что мог ему противопоставить автор?

Ну да, шло время, и в самом деле сказку его никто нигде не ставил. В

жуткой отрицательной триаде, выданной

автору Боровковым, вселяло надежду только второе слово: "никогда". Потому что жизнь на

Н. Боровкове/Н. Шувалове не кончалась, текла

дальше и оставалась у автора надежда…

Позже автор сообразил, что впервые в

жизни написал почти бесконфликтную, едва ли

не в лучших традициях

социалистического реализма сказку: хорошее в ней боролась с еще более

лучшим -

почти как в старые, советские, навсегда ушедшие от нас

времена. Кто-то из ее первых читателей, догадавшись, что

наговоры в сказке настоящие, спросил автора: "не

боишься?.." Автор об этом тоже уже думал:

возможно, и судьба сказки начала

складываться так

непросто из-за этих настоящих колдовских истинно русских наговоров.

Дважды "Грибабушка"

была напечатана: первый раз в 2000

году в альманахе "Ландскрона" ("Играем

для детей!"):

Причем, на презентации

сборника в Доме актера Санкт-Петербургском

отделения

СТД РФ в Карельской гостиной народный артист России Андрей Толубеев

прочитал первую сцену сказки "за Болотика", а режиссер Наталья Архипова "за Листика".

Вторично сказка вышла в 2005 году во втором

авторском сборнике сказок для театра "Дощечка

через лужу" и другие сказки для театра":

Появилась и

небольшая

рецензия на сказку "ГрибАбушка, или Немножко колдовства"

Евгении Оскаровны Путиловой -

доктора филологических наук, профессора РГПУ им. А. И. Герцена

Позже был написан

и прозаический вариант этой

сказки. Причем, около полугода

ушло у автора только на обдумывание

принципа перевода драмы в прозу - в частности, приема

с лесной летописью. Да и остальное, прямо скажем,

писалось непросто: трудно давалась забавная историю про забавных лесных обитателей.

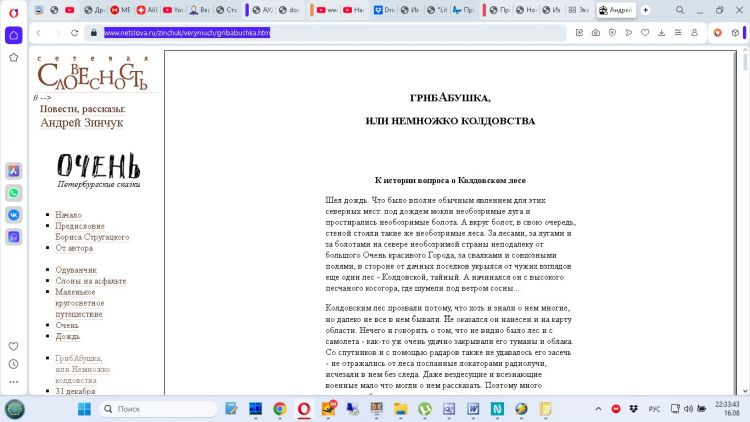

После написания прозаического варианта сказка вышла среди прочих

прозаических сказок в сборнике "Очень.

Петербургские сказки":

И вскоре он появился на сайте

"Сетевая словесность" Георгия Жердева:

На презентации этого сборника

в Детской библиотеке истории и культуры

Петербурга (филиал N 2 Центральной

городской детской библиотеки им. А. С.

Пушкина) по адресу ул. Марата, 72

случилась целая история:

под конец вечера в библиотеке погас свет -

заведующая библиотекой Мира Васюкова была вынуждена

отключить весь день (именно в этот, именно в

этот день, в четверг!) барахлившую

электросеть - дабы в библиотеке не вспыхнул

пожар! Гости выбирались из библиотеки, светя себе

дисплеями мобильных телефонов.

В сентябре 2005 года в

газете "Час пик" вышла рецензия на

сборник "Дощечка

через лужу" и другие сказки для театра" одного из ведущих российских

фольклористов Анны Федоровны Некрыловой.

Была в ней упомянута и "ГрибАбушка",

которую на семинаре в Брянске она когда-то

защищала. И теперь, уже в рецензии, нашла

возможность сказать об этой сказке

несколько теплых слов.

В московском альманахе "Современная

драматургия" "ГрибАбушка" пролежала

несколько лет (и

это при том, что пьес для детей трагически

не хватало театрам по всей стране!). В

конце 2005 года в журнале сменился завотделом драматургии:

ушел Л. Л. Яскевич, пришел Саша

Коровкин. И через некоторое время в квартире автора прозвенел

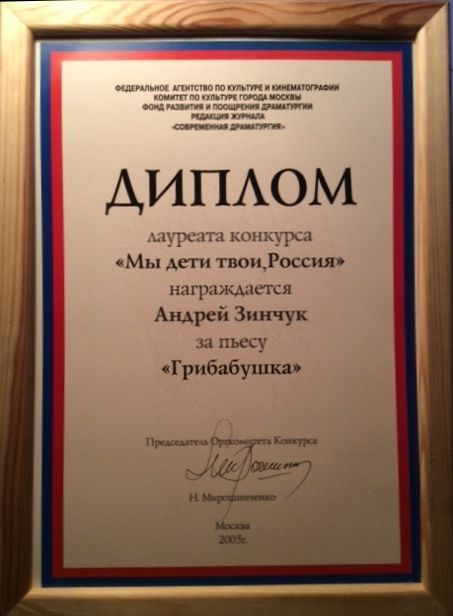

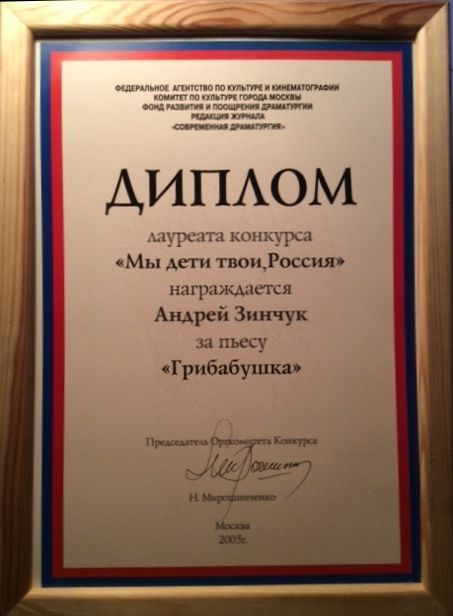

телефонный звонок: за сказку автор получил премию.

Приехав в Москву,

автор был приятно удивлен: этот конкурс, на котором

получила диплом "ГрибАбушка" назывался… "Мы дети твои, Россия".

То есть, все задуманное автором сбылось:

А это означало для него только одно: РОССИЯ БУДЕТ ЖИТЬ!

Видимо, до какого-нибудь следующего негодяя

вроде Ельцина. Но

тогда какой-нибудь другой автор наперекор ему обязательно напишет о

своей стране что-нибудь такое,

чтобы она вновь ожила. Потому

что в одном из основных законов этого мира сказано: "В начале было слово". Именно

поэтому в этом мире и "рукописи не горят", а написанное

вполне может осуществиться.

Вследствие чего

автор все чаще задумывается над вопросом:

что бы такое написать, чтобы страна не просто

жила, а чтобы жила еще и СЧАСТЛИВО?

В начале 2006 года автор с

художником

Филиппом Игнатьевым, который

сделал замечательные иллюстрации ко

второму сборнику "Сказок для

театра", где была напечатана и "ГрибАбушка",

решили попробовать сделать театрализованную ее читку в

театре Сказки у Московских ворот, на что ими было получено

разрешение главного режиссера театра Игоря

Игнатьева. Но в марте в автокатастрофе

погиб брат главного режиссера Володя

Чернявский, актер, занятый практически во

всех спектаклях театра Сказки. Репертуар

театра оказался под угрозой. Тут уж было не до

"ГрибАбушки"!

Весной 2006 года автор с

композитором Сергеем Сушко и

режиссером Натальей Архиповой решили попробовать

записать "ГрибАбушку" на христианской

радиостанции "Мария", где автор был ведущим передачи

"Современная драматургия: между добром и злом". Через некоторое

время к проекту подключилась фирма "Интеракт" во главе со

Светланой Брылевой для записи сказки в виде

радиоспектакля. Для того, чтобы эта идея

осуществилась и стала коммерчески

оправданной автору пришлось даже отказаться от

причитавшемуся ему гонорара. Но идея, едва начав воплощаться, едва не

закончилась провалом:

композитор Сергей Сушко поначалу почему-то наотрез

отказался работать над образом Внучки-Тани. Но при этом режиссер Наталья Архипова готова была до

бесконечности спорить с автором по поводу

решения некоторых сцен. И в

бесконечных спорах участников

нового проекта прошла весна 2006

года. В результате всех этих

переговоров композитор Сушко работу над сказкой завалил

так ничего и не написав. И "ГрибАбушка"

перешла к новому композитору - Денису

Дулицкому.

Весной 2007 года в Интернете

проскочила информация о том, что "ГрибАбушка"

была показана на Областном фестивале-конкурс детских и юношеских

театральных коллективов «Театральная

весна» в исполнении Учебного театра

детской театральной школы г. Волгодонска

(рук. А. Федоров) и даже получила диплом 2-й степени:

Былв поставлена "ГрибАбушка" и в театральной студии "Маски" Дома детского творчества N3

города Иркутска.

В начале лета того же 2007

года музыка к аудиокниге композитором Денисом Дулицким

была написана. Прошли и первые голосовые пробы в студии

"Интеракт". Но, видимо, так же, как до

этого злополучному "Котенку", "ГрибАбушке"

судьба уготовила череду несчастий: по

дороге на студию именно в день записи аудиоспектакля режиссер Наталия Архипова

попала в аварию: автомобиль, на котором она добиралась до студии,

был поврежден, запись не состоялась, актеров

Молодежного театра, приглашенных на роли в

сказке, пришлось распустить. Автор лег

ничком на

диван в своей комнате и по приобретенной за долгие годы

неудач

привычке закрыл глаза...

Но в начале 2008-го года

работа над "ГрибАбушкой" в студии "Интеракт"

продолжилась. Причем, по поводу записи с

режиссером Натальей Архиповой автор

вновь вошел в "острые отношения". В

основном это касалось начала аудиоспектакля.

- Чего это он, актер, играющий автора, так

беспричинно веселиться в начале сказки? -

спросил недоуменный автор у режиссера.

- А это он на ходу ее придумывает, она у него происходит в голове.

- Как бы? - спросил автор.

- Да, как бы происходит, - ответила режиссер.

- В театре об этом говорят так: ну, это нужно

будет написать в программке, иначе зритель

не поймет, - ответил автор.

Не сошлись автор с режиссером и по поводу

слишком больших купюр текста повести, и по

поводу голосов Грибабушки, Листика и

Болотика (в фонограмме эти два последних

сливались). Однако, переделывать что-либо

было уже поздно - гонорары актерам были выплачены, доделать можно было лишь "технические

мелочи". Работа, которая могла быть

выполнена на "пять с плюсом" из-за

упрямства режиссера оказалась сделанной

лишь на "неуверенную четверку". Впрочем, режиссеру

хорошо удался колдовской мир болота, образ

Ёлочки и общий ритм спектакля. И автор решил

с ней больше не спорить - это

было бесполезно!

Появились четыре эскиза

обложки к уже записанной аудиокниге:

А позже в Интернете появилась

вот такая

запись:

Aug. 30th, 2008 at 11:58 PM

Весной на неделе СНО на факультет приходил петербургский драматург Андрей Зинчук и принес чудесную книжку ""Дощечка через лужу" и другие сказки для театра". Эту книжку я читала на парах в эмоциональном и физическом бессилии и она каким-то образом подпитала меня положительной энергией. Сюжет одной пьесы "Грибабушка" настолько добрый и по-детски светлый, что я даже про не прочитанного на тот момент "Петра I" забыла. Совершенно волшебный мир в книжке с волшебными иллюстрациями безо всякой претензии на постижение глубин бытия

Tags: литература

http://kapolskaya.livejournal.com/19222.html

В начале декабря 2008-го

года автор получил пару CD дисков с красочный "надпечаткой"

(пакет для дисков и часть тиража должны были изготовлен позже - для

подарков на ёлочном представлении "С

волшебным удовольствием!", который

начали репетировать в Фонде поддержки

современного искусства.

А в середине 2008-го года десятитысячный

тираж "ГрибАбушки" увидел свет.

В 2012-м году по просьбе

издательства "Детгиз" автор засел за

переделку прозаического варианта истории о

"ГрибАбушке" чтобы

"расширить"

объем повести почти в два раза - иначе бы книжка получилась

очень тонкой. Но в этот год

в издательские планы Детгиза" сказка не попала. Но зато попала через год - в

издательский план 2014-го года. И вновь появилась на горизонте автора художница

Ольга Маркина (автор познакомился с ней в НТПО "Борей" во время работы над

сборником прозы петербургских молодых

авторов "Черная речка") и сделала к

сказке прекрасную обложку и несколько

иллюстраций..:

Но в начале лета 2014 года на

Комиссии Комитета по печати повесть из

издательского плана Комитета обидно

"слетела". Но было решено работу над

макетом "ГрибАбушки" продолжить и

заново подать заявку в Комитет по печати

осенью 2014-го года.

И тут возникла на горизонте автора студия лозоплетения Дворца детского и юношеского творчества) Петроградского р-на.

Учащиеся Андрей Денисенко, Полина Синицына, Нина Черемухина (руководитель Позднякова Нина Александровна)

прочитали сказку "ГрибАбушка, или Немножко колдовства"

и выполнили следующую работу: Болотик в своем домике:

В октябре 2015 года от Кати Че (это

псевдоним - поэта и искусствоведа из

Русского музея) пришло такое письмо:

во-вторых, про вашу книгу -

слушайте, до чего мне понравились ваши лесные придумки,

вдохновляющие такие, иногда даже головокружительные, - я читала по

дороге в метро и обратно,

а в дороге не многое способно расширить сознание, последним средством был Пруст,

но он, с активным наступлением осени, перестал справляться, -

и вот ваши рассказы.

фирменная ленинградско-петербургская ностальгия, любовь к милым сердцу

деталям, атмосфера города и миры внутри героев и "немножко нервно".

спасибо, писатель Андрей.

И в следующем небольшом письме:

Грибабушка - это вообще полный восторг.

теперь мой любимый персонаж.

а после Слонов нарисовала картинку

вообще ваши тексты стимулируют разные художественные и стихотворные идеи.

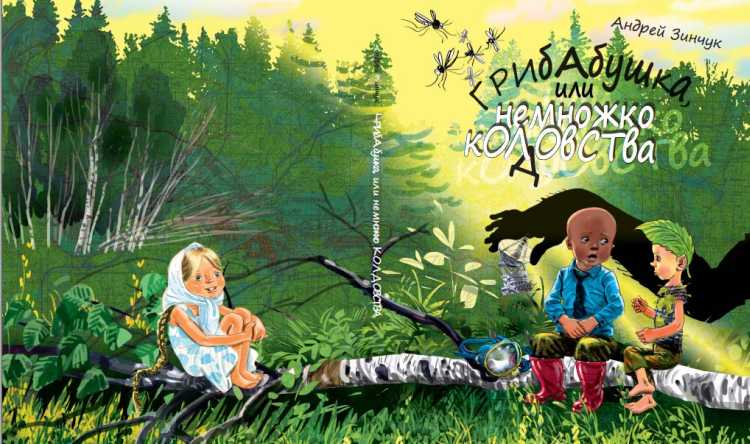

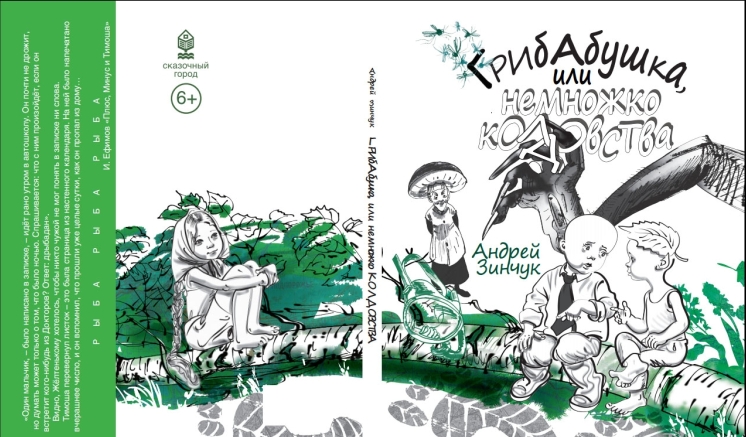

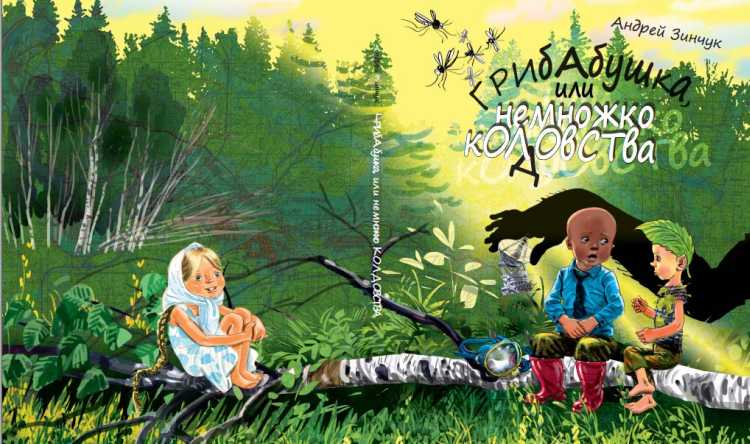

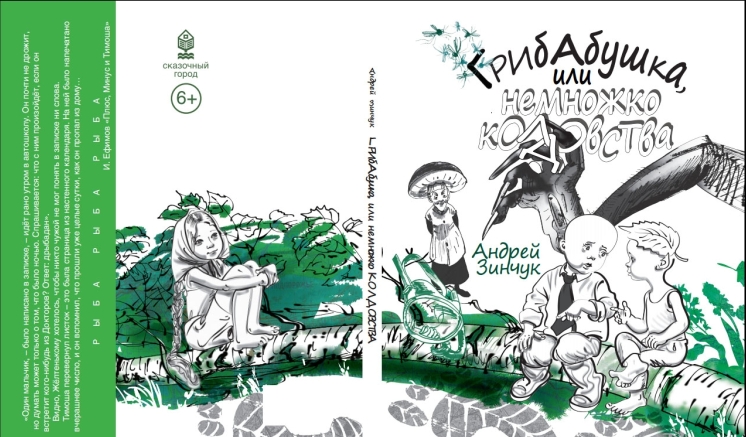

3 октября 2016 года в издательстве Союза писателей

Санкт-Петербурга, подготовленная в АО "Издательстве детской литературы "ДЕТГИЗ", вышла книжка "ГрибАбушка, или Немножко колдовства" с замечательными иллюстрациями замечательной Санкт-Петербургской художницы Ольги Маркиной.

Книжка вышла в серии "Сказочный город"

для чего обложку издания художнице

пришлось изменить, сделав ее двуцветной:

По поводу этого "расширенного" варианта сказки сокурсник автора по ВГИКу Вячеслав Лобачев написал следующее:

Андрюша! Привет!

Замечательная, изумительная сказка! Поздравляю! Это - твой ребёнок, который ни на кого не похож! Прекрасно выписаны персонажи. Особенно понравились Листик и Болотик. Сочно! Есть интрига, которая держит читателя до финала. Захватывает! Однако, я сразу догадался, что Однолапый - экскаватор. Уж очень живописно ты начал о нём рассказывать. Прекрасно описана природа.

Теперь "Гри..." больше не принадлежит тебе. Она будет сама пробивать дорогу к читателям. А как они её воспримут? И кто её будет читать? Мне кажется, что сказка должна понравиться "избранным" детям среднего школьного возраста и взрослым. Предвижу её сложную дорогу к сердцу читателя.

Скажу честно, с некоторыми моментами я не согласен. Не стал бы упоминать в тексте Лениннградскую область. Тем самым ты опустил сказку из Космоса на землю. Приземлил. Присутствуют вкрапления дидактики, что не всем нравится, убрал бы некоторые "техницизмы" - это всё-таки сказка! А в остальном - прекрасно!

Чувствуется, что "Гри.." несколько растянута, но это было сделано по просьбе издательства. Странное их пожелание. Обычно просят сократить...

Если я не ошибаюсь, то у тебя есть пьеса с таким же названием. Ведь у тебя там мастерски описаны диалоги. И сказка, и пьеса должны быть не разделимы, идти рука об руку...

Удачи!

15 ноября на маленьком "банкете"

в ДЕТГИЗе по поводу выхода в свет "Грибабушки"

директор издательства Алла Насонова

озвучила следующий факт: "ГрибАбушка" -

единственная книжка "ДЕТГИЗа, которую

поставщики книг в магазины запросили

дополнительно в количестве 200 штук!

Случайно выяснилось, что пьеса "ГрибАбушка,

или Немножко колдовства" была

поставлена в городе Сумы (Украина):

Сумьский державний педагогiчний унiверситет iменi А. С. Макаренка (8 декабря 2015 года?),

фамилия автора пьесы не указана:

|

8 грудня глядачів у актовій залі зібрала казкова вистава «Грибабушка» від молодіжного драматичного театру СумДПУ імені А.С.Макаренка. Героями казки є чудові маленькі мешканці чаклунського лісу, які живуть на болоті з купинами, березою, комарами і осокою. У такому неромантичниму місці і чудовисько особливе: звичайний екскаватор, який копає землю і псує ідилію лісу. «Грибабушка», на відміну від попередньої постановки «Танці+», занурила глядачів у особливу атмосферу дитинства, а актори змусили відчути усіх присутніх у справжньому казковому лісі. Вітаємо молодіжний театр з успішною виставою!

|

8 декабря зрителей в актовом зале

собрало сказочное представление «Грибабушка» от молодежного драматического театра СумГПУ имени А.

С. Макаренко. Герои сказки - замечательные маленькие жители волшебного леса, которые живут на болоте с кочками, березой, комарами и осокой. В таком

неромантичном месте и чудовище особенное: обычный экскаватор, который копает землю и портит идиллию леса. «Грибабушка», в отличие от предыдущей постановки «Танцы+», погрузила зрителей в особую атмосферу детства, а актеры заставили почувствовать всех

живущих в настоящем сказочном лесу. Поздравляем молодежный театр с успешной представлением!

|

Какие они все счастливые после спектакля:

Режиссер спектакля Дмитрий Буряченко прислал автору такое письмо:

Мне чрезвычайно приятно, что моя

работа была так оценена.

Конечно же, я не против чтобы фотографии и

видео спектакля будут показаны на

презентации книги.

Год назад я искал материал для спектакля

современных писателей, совершенно случайно

попал на вашу страницу. Прочитав многие

произведения, я остановил свой выбор на

пьесе "История маленькой любви". Но в

последний момент момент передумал,

захотелось показать что то очень доброе и

волшебное... и "Гриббабушка" идеально

подходила для этого. Взрослым не мешало бы

поверить немного в волшебство)

Наш театр находиться частично на базе

Педагогического университета и является

абсолютно аматорским. Показывали спектакль

два раза, для города и для студентов

университета... все остались довольными и

выходили из зала с широкими улыбками на

лице.

Я сам тоже не имею театрального образования,

и по профессии являюсь преподавателем

иностранных языков.

Очень хотел бы познакомиться со сказкой

поближе ... неразглашение гарантирую.

завтра пришлю вам видео спектакля.

Книжка "ДЕТГИЗа"

поступила в

продажу. Поначалу по высокой цене - порядка

450 рублей, а в некоторых Интернет-магазинах

и выше. И это притом, что по признанию

директора "ДЕТГИЗа" А. Ю. Насоновой они

отдавали книжку продавцам по 150 рублей,

второе признание было в том, что это

единственная книжка "ДЕТГИЗе", которую

запросили реализаторы в количестве

дополнительных 200 экз.

Потом цены на книжку упали до 300 с небольшим

рублей. А через несколько дней автору

приснился сон, что цены на "Грибабушку"

резко пошли вверх. И они и в самом деле

вскоре подскочили и практически достигли

первоначального уровня, а кое где и перешли

его.

Все происходящее было для автора

исключительно важно - он впервые вышел на

рынок прозы с такой серьезной и большой

работой, впрочем, имея за спиной

замечательное издательство - "ДЕТГИЗ"!

Не заставили себя ждать и первые рецензии:

Галина 17.11.2016

Интересная история, мне понравилась, конец

правда показался незавершенным и домыслить

его приходится самостоятельно.

В

Ленинградской области есть колдовской лес.

Духи

леса подружились с ветераном, пришедшим

топиться. Втроем они пошли спросить совета (как

спасти деда и лес) у мудрейшей и старейшей. И

случились чудеса, все их беды разрешились.

jacaranda

05.12.2016

Глубокого смысла у произведения не найти,

но благодаря иллюстрациям понятно, как

выглядит волшебный лес, когда город с

асфальтом подбирается все ближе.

Прочтя

книгу, думаю, что она стала бы русским

комиксом, такие ассоциации Скрыть

Подробнее:

http://www.labirint.ru/books/554543/

jacaranda

05.12.2016 12:16:31

Разочарование. Начиналось все очень хорошо.

Колдовской лес в Л-ской области, в нем

душевная нечисть, которая переживает

непростые времена, но продолжает

заботиться о лесе и природе. Появление

экскаватора, уничтожающего любимые полянки,

опушки и деревья добавляет тревоги и

напряжения. А потом начинается какая-то

ерунда с любовью семиклассницы и

тракториста-бульдозериста, которой они

всех спасают. Ну и конец скомканный совсем,

да.

Но

издание хорошее, симпатичные иллюстрации, а

те, на которых есть свет, так просто

чудесные. Но для любителей подобной

тематики лучше почитать "Тим и Дан, или

Тайна "Разбитой коленки" Ирины Краевой,

или "Дом" Игоря Малышева

Подробнее:

http://www.labirint.ru/reviews/show/1350415/

И даже целый чат на

форуме ВКонтакте:

19 comments:

Alexandra Gaaze

Такая странная обложка... Непривлекательная(

Like6Show likes27 Oct at 8:45 pm

Olga Okhotnikova

У детей явно гидроцефалия(((

Like2Show likes27 Oct at 9:06 pm

Olga Moiseenko replied to Alexandra

Александра, да, отталкивающая, а книга вроде интересная

Like3Show likes27 Oct at 9:18 pm

Nadezhda Krasheninnikova

Nadezhda Krasheninnikova replied to Alexandra

А внутри - чудесные иллюстрации. Можно пережить обложку, пожалуй. Книга показалась интересной.

Like4Show likes27 Oct at 9:38 pm

Nadezhda Krasheninnikova

Кстати, на обложке мне не хватило главным образом цвета. В остальном - .... нормально.

27 Oct at 9:40 pm

Alexandra Gaaze replied to Nadezhda

Надежда, а мне обложка очень важна. Это как лицо книги... Но в отличие от человека (иногда некрасив, но чудесный человек и собеседник), обложку книги творит человек... И если такое творят, то должны понимать и ответственность

Like1Show likes27 Oct at 10:01 pm

Natalya Nikitina

Странные рисунки...

27 Oct at 10:07 pm

Lyubava Saly

А мне девочка у кремы понравилась

Like1Show likes27 Oct at 11:00 pm

Elena Khritina

и никого не пугают комары размером с девочкину голову)

28 Oct at 12:19 am

Alena Krivenkova replied to Elena

Елена, так в книге "немножко колдовства" :).

Комары может заколдованные в такой размер?!)

...Не рискну заказывать книгу без отзывов.

28 Oct at 1:07 am

Alexandra Rudis replied to Olga

Ольга, просто они почему-то лысые...

28 Oct at 6:34 am

Alexandra Rudis replied to Alena

Alena, ну или дети уменьшены ��

28 Oct at 6:34 am

Nadezhda Krasheninnikova replied to Elena

Елена, это просто перспектива - комары на переднем плане ��

28 Oct at 6:43 am

Nadezhda Krasheninnikova replied to Alexandra

Александра, если мне книга очень нравится, альтернативы нет, то иногда я способна закрыть глаза на некоторые такие вещи... Не всегда - зависит от того, насколько нравится содержимое и насколько раздражает обложка. В данном случае не думаю об этом - книга явно не на наш возраст, т.е. мне не покупать в любом случае.

Like1Show likes28 Oct at 6:48 am

Alena Krivenkova replied to Alexandra

Александра, возможно, была такая мысль:).

Like1Show likes28 Oct at 9:55 am

Alena Krivenkova replied to Nadezhda

Надежда, неее, комары совсем не на переднем плане- за девочкой они :).

Ну вот, разобрали по "косточкам" рисунки Ценители прекрасного :))).

Like1Show likes28 Oct at 10:00 am

Nadezhda Krasheninnikova replied to Alena

Alena, точно!

Like1Show likes28 Oct at 10:01 am

Elena Tarasova

Чудесная цитата.

Like1Show likes28 Oct at 12:50 pm

Natalya Savelyeva

Чудесное оформление

28 Oct at 8:35 pm

Путилова Евгения Оскаровна - доктор филологических наук, почетный профессор

кафедры "Детская литература"

Российского государственного Университета им. А. И. Герцена,

видный специалист в области детской литературы, автор около 200 научных трудов

- сказала по телефону автору про "ГрибАбушку":

- Это талантливо! А Дед-дедуля у тебя не получился - вялый".

Ольга Николаевна Косогор -

завотделом культурных программ

Центральной городской публично библиотеки

им. В. В. Маяковского прислала автору такое

письмо:

Дорогой, Андрей Михайлович,

дочитала книгу. Увидела, что Вы как драматург подсознательно написали ее с расчетом, что актеры доиграют. Мне не хватало, обоснованности поступков и слов. Актеры могли бы показать, как девочка и рабочий встретились и обомлели. И обосновать дальнейшее развитие событий.

А по тексту незрелая стратегия обомлели и связывают себя словом. Достаточно было бы, чтобы внучка представила деду своего героя. На это тоже нужно большое усилие. И как правило, если при знакомстве не присутствовали родные, представление в роли парня-девушки откладывается на долго.

Хочу выполняю, хочу не выполняю принятые на себя обязательства подряда, за которые мне заплатят деньги - тоже демонстрация не лучшей стратегии. Нужны быстрые решения по закону спектакля для динамики действия. Но ведь книга позволяет не только звонком начальнику в неудобное время обойтись. Сейчас Ваш Константин совсем не тот человек за которого можно выходить замуж: педофил, безответственный и по окончании этой истории прослывет на работе человеком не в себе. Раз он тракторист бульдозерист с бумагами, то ему уже должно быть 18 лет. Требования как к взрослому.

Про деда главное я сказала- о недопустимости описания попыток самоубийства вместо шагов к решению возникающих проблем. Но дед еще и внучку хотел бы поменять. С. 34 "Внучку бы! Внучку бы мне такую". Сначала не справился с управлением, потом машинку поменять. Простила бы, если бы он говорил что -то вроде "Вот если бы моя внучка была такой".

Показалось очень уж пессимистичным что сохранять природу под силу только потусторонним силам.

Много повторов и многовато длинных предложений.

Я бы не стала называть в тексте девочка-подросток, сами они о себе так не говорят. Девочка лет 12-14...? у внучки видела рисунок с двумя довольно женственными персонами в коже и текстом "девочки носят косуху и говорят друг другу Братуха!"

Некоторые назидательные места поредактировала бы, звучат как старческое брюзжание.

Поискала метку про рекомендованный возраст, не нашла и затруднилась сам куда отнести: 12 уже поздно, мне кажется.

Художнику респект, он вытягивает книгу.

Возможно, именно отношение к природе в ней в условиях приближающегося года экологии и дает повышение внимания. На подарки от каких-то организаций "подрастающему поколению".

Возьмите мой экземпляр, дайте еще кому-то, может быть, я ошибаюсь в своих оценках.

С уважением, О. Н.

Второе письма:

Благодарю за умение держать удар. Я когда читала, думала для мальчиков это или для девочек и показалось... что не для тех и не для других.... А для подростков очень важно показать женскую и мужскую модель поведения. Потом, жизнь смоделирует и дедушка будет завтраки готовить.

И с читателями, уверена, мужские и женские точки зрения будут разными. Для женщины важно какие жизнесохраняющие стратегии и адаптационные модели предлагаются ее ребенку.

С пожеланием успехов,

О. Н.

Кажется, начала повторяться история

с пьесой "Вперёд, Котёнок!"

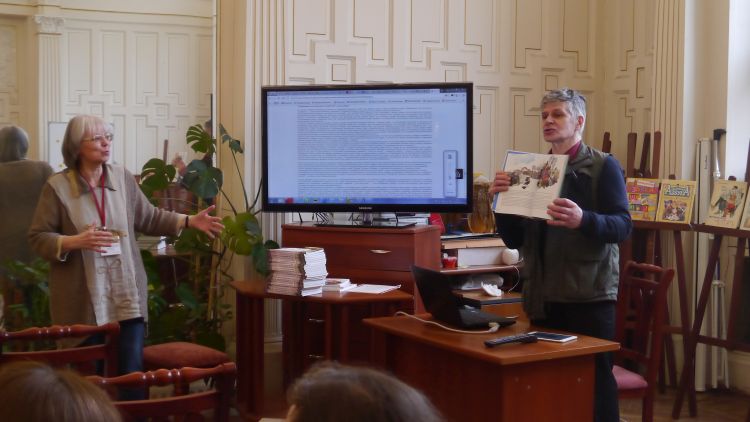

13 апреля 2017 года книжка ДЕТГИЗа "ГрибАбушка, или Немножко

колдовства" была представлена в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга (ул. Марата, 72)

в Проекте "Сказки

нашего города". Студенты факультета театра кукол Российского государственного института сценических искусств (в недавнем прошлом Санкт-Петербургской Государственной Академии театрального искусства) показали из "ГрибАбушки"

несколько сцен.

Но гладко не прошло и в этот раз:

Может быть, в частности, потому, что в её тексте использованы

настоящие заговоры – когда-то меня об этом предупреждали. Но вот только из

самого последнего:

– представление «Грибабушки», которое было намечено нами на 6 апреля 2017 года

пришлось отменить из-за теракта в метро и трехдневного траура;

– в день представления через неделю – 13 апреля – неожиданно на город выпал

сильный снег, автомобильный город почти встал;

– при входе автора в метро выскользнул из чехла и повредился фотоштатив;

– по дороге к библиотеке эту самую дорогу автор попутал, хотя ходил по ней много раз

– мимо улицы Марата проскочил почему-то до Боровой;

– при настройке аппаратуры один из ноутбуков (самый беспроблемный Macbook Air,

хорошо, что автор захватил и другой) отказался выводить видео на большой экран в Белом

зале;

– обнаружилось, что дома была забыта запись спектакля по «Грибабушке» из

Сумского Педагогического Университета да и вообще все записи, пришлось на ходу

выкручиваться;

– на представление не смогли придти по разным причинам многие из ключевых фигур

этой сказочной истории: уехала в командировку известный фольклорист, кандидат

искусствоведения Анна Федоровна Некрылова, заболела доктор филологических наук,

профессор РГПУ им. А. И. Герцена Евгения Оскаровна Путилова, как заболели и не

смогли подойти ещё несколько важных гостей.

Правда, Е. О. Путилова прислала для представления такое

письмо (которое, правда, опять же потерялось во время представления и не было

озвучено):

Каждая сказка полна тайн. Но, наверно, больше всего тайн

содержит лесной мир. У поэта Сергея Городецкого есть строчки:

"Кто не видел не видал Невидимочки красу,

тот по правде не бывал ни в лесочке, ни в лесу".

Увидеть тайную жизнь лесса - что может быть заманчивее!

В сказке "Грибабушка" лес приоткрывает свои тайны. Оказывается, лес населен

разными существами, добрыми - охраняющими красоту и богатство леса и теми, для

кого лес - это лишь деревья. Это люди без души, им ничего не дорого, они даже не

понимают, что такое красота, что такое радость от наслаждения красотой. Они ее

не умеют видеть.

Сказка Андрея Зинчука , весь ее текст - это вхождение в мир добра и красоты. Как

замечательно, что можно всем нам пройти по этому пути!

Евгения Оскаровна Путилова

доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена,

член Союза писателей

И только на следующий день автор додумался: ведь

представление "Грибабушки" мы затеяли в Страстную неделю - в 2017 году она

длится с 10 по 15 апреля.

А в "Грибабушке" есть языческие

мотивы...

Позже появилась вот такая рецензия:

Зинчук, Андрей Михайлович (российский драматург; 1951- ).

Грибабушка, или Немножко колдовства [Текст]: [сказка] / Андрей Зинчук; [ил.: О.

Маркина]. - Санкт-Петербург: Издательство Союза писателей Санкт-Петербурга:

Детгиз, 2016. - 93, [2] с.: цв. ил. - (Сказочный город).

Имеются экземпляры в библиотеках: ЦРБ, 05, 06, 09, 08, 10, 11, ЦДБ.

Ах, как же хорошо всё начиналось! Меня просто «потянуло» к этой книге – приятный

формат, стильная обложка, бархатистые листы и просто потрясающие иллюстрации

художника Ольги Маркиной!

Герои книги в ее исполнении вызывают именно те чувства, о которых мечтает каждый

писатель: хочется, отложив все дела, зайти в Колдовской лес, (о нем знают

многие, а бывали – не все!), узнать, кто такие Листик, Болотик, девочка-дерево

Ёлочка и «старенькая-старенькая, маленькая-маленькая» Грибабушка.

Я и зашла. И просто застыла в недоумении: замысел - о защите живого леса - выше

всяких похвал, но «жить» и «дышать» в мире Андрея

Зинчука нелегко: постоянно спотыкаешься о «кочки» и преодолеваешь

непроходимые «буреломы» того, что «нагородил» автор, - напомню, что книга

написана для маленького читателя! Оцените и вы «красоту игры»: попав в лес,

фотограф «рехнулся», иностранцы вернулись «злые, как черти», а на болоте, где «с

ориентирами не густо», затеваются «ирригационные работы».

Дальше – больше: Дед-Дедуля, разочаровавшись в городской жизни, вначале хочет

утопиться, а потом, когда не получается, - повеситься: «Береза – для русского

человека лучшее средство от всяких бед! Чтобы на ней повеситься! – после этих

слов Дедуля снял брючный ремень и решительно шагнул к березе…»

Конечно, а «зачем нам псих?» - это опять не я, а от имени симпатичных героев –

автор…

Поверьте, если бы на книге не стоял знак «6+», если бы сюжет этой сказки был

обращен на «прожженного» и «закаленного» взрослого индивидуума, я просто закрыла

бы книгу с пониманием – «не моё». Но Вы готовы отвечать на вопросы своего сына

или дочери после изучения ПОЛНОСТЬЮ ПРИВЕДЕННЫХ старинных заговоров для

наведения красоты, для поисков клада и прочих? Готовы восхищаться таким

сравнением (это из статьи про Лес, о ней упоминается в тексте): «Плыла

по небу туча, беременная дождем»?

Один из героев – Константин, красивый парень, попросивший у Деда-Дедули руки его

внучки-СЕМИКЛАССНИЦЫ(!), постучит себя по левой стороне груди и скажет: «У

меня вот тут – диплом бульдозериста!». Насчет сердца история про грибабушку

умалчивает…

Впервые пишу рецензию со знаком «минус», и если бы автор, пообещавший в

заголовке «немножко колдовства», был новичком на писательском поприще… Но премии

и гранты Андрея Зинчука тоже «обещают»! Не слишком ли много невыполненных

обязательств?

…Как же грустно, когда любовь с первого взгляда завершается решением расстаться

навсегда… А как хорошо всё начиналось!

Виктория Николашина, библиотекарь 1 категории детской библиотеки № 10 им.

Николая Носова

И дальше не лучше:

Гость 2 дней назад

А хотели бы вы почитать своему 6-7-летнему ребенку про "титьку, которой, всунув

ее человеку в рот, человека насмерть задушивают". Это тоже перл господина

Зинчука!

Гость 2 дней назад

Я полностью согласна с автором рецензии. Слишком много красивостей вместе со

множеством несуразностей (типа "синтетической мебели"!). Автор книги любит "себя

в искусстве", а не "искусство в себе". Но вовсе не самолюбования ждёт от автора

маленький читатель. Да и взрослый, привлеченный актуальностью темы. Но ни тот,

ни другой не получат от сего творения ожидаемого!

Уважаемый автор книги, а Вам я бы посоветовала не объясняться с библиотекарем, а

задуматься, а нет ли справедливости в ее словах.

В 2003 году появилась идея попробовать сыграть "ГрибАбушку" на

природе где-нибудь в Ломоносовском районе Ленинградской области или под

Сестрорецком для "деревенских" детей и одновременно со спектаклем осуществить его видеосъемку.

Замечательная идея была высказана

Владимиром Петровичем Марковым, с которым

автор "ГрибАбушки" осуществил к этому времени несколько успешных проектов. Для

такого мероприятия Владимир Петрович хотел задействовать своих студентов - он

как всегда вел очередной курс режиссеров в Институте культуры им. Крупской.

Была написана подробная заявка и подана в фонд Сороса.

Почему именно в этот фонд? Потому что к этому времени автор вместе со

Станиславом Авзаном успешно освоил предыдущий гранд Фонда - оформил сайт "Петербургских

театральных страниц". Фонд уже уходил из России, на ряд проектов у него еще

оставались средства.

Заявка наша с

В. П. Марковым была одобрена сотрудниками Фонда и оставалось только найти

организацию, на которую можно было бы перечислить 15 000

$$, обговоренных в заявке.

Но директор одного из небольших городских театров, который по договоренности

должен был предоставить счет театра для перечисления из Фонда денег, за три дня

до обговоренного срока вдруг позвонил автору "ГрибАбушки" и "дал задний ход". За

оставшихся три дня новую организацию ни В. П. Марков, ни автор найти не смогли и

"деревенские дети" остались без спектакля на природе. А вместе с ними остались

без его видеозаписи и остальные дети нашей многострадальной страны.

Полная

и очень непростая история этой сказки

"Запах горького

миндаля" (полицейская сказка), театральный дивертисмент,

(текст

пьесы)

Эта работа была написана очень-очень

давно, году в 1972, тогда, когда автор вернулся

домой из армии, и поначалу представляла

собой небольшой рассказ почти целиком

скроенный из заявлений, актов, раппортов,

отчетов и прочего бюрократического мусора,

лавина которой погребла под собой живого

человека со всеми его страстями, горестями,

неразделенной любовью

и невеселой судьбой.

Но рассказ этот так понравился актеру

Федору Янчину - сыну

Марии Федоровны Берггольц, с которой дружил автор, и

племяннику известного поэта Ольги

Берггольц, - что он, Федор Янчин, захотел поставить его на

сцене. Для чего, собственно, и придумал

прием с двумя Сплетниками, ведущими

повествование. Ну а дальше было все просто и

почти как всегда со всеми произведениями

автора: постановка отложилась на

неопределенный срокНо автор с разрешения Федора Янчина

позаимствовал у него прием со

сплетниками и закончил произведение ровно

в том виде, в котором оно и существует по сегодняшний

день.

Никогда никому и ни разу он его не

предлагал и даже не показывал до тех пор, пока внутри проекта

"Современная петербургская драматургия"

не созрела идея попробовать давно уже

задуманный автором театральный

дивертисмент

- показать несколько небольших историй преимущественно

комедийного характера из тех, что когда-то

принято было разыгрывать в театре "на

съезд гостей" (а иногда и "на их разъезд").

Идея дивертисмента понравилась

художественному руководителю театра "Под

самой крышей" Владимиру Фунтусову и он

осуществил ее на практике.

И в конце ноября 2007 года в числе прочих

работ миниатюра "Запах горького миндаля"

(полицейская сказка) была разыграна

студентами Санкт-Петербургского

государственного Университета культуры и

искусств.

На этом спектакле автор сообразил, что

похожую, то только в те времена "милицейскую сказку", он видел

однажды не только на своем "внутреннем

экране", когда, собственно, ее и писал, но и в жизни - в суде

на уголовном процессе известного ленинградского поэта

Олега Григорьева. То, что там происходило,

было одновременно и смешно и страшно, и, как

в сказке, казалось нереальным: маленький,

хрупкий, вконец потерявшийся в жизни за

полтора года предварительного заключения

Олег Григорьев стоял в суде, охраняемый, видимо, от

побега или других возможных

асоциальных действий двумя дюжими,

розовощекими рядовыми милиционерами. Было видно, как

по сиротской, тюремной одежде поэта ползали

вши. Да и сам процесс напоминал сон: на нем,

например, выяснилось, что милиционер, в

избиении которого обвинялся поэт, к моменту

его преступления из обычного районного

участкового превратился в едва не члена

семьи преступника Григорьева: квартира

поэта считалась

в районе "неблагополучным бомжатником",

там много и часто пили, бывали разные люди, а

дверь, разумеется, не запирали, поэтому

участковый этот повадился

проникать в поэтову квартиру даже без стука

и садился вместе со всеми разговаривать о жизни,

слушать стихи поэта (к тому времени уже

снискавшего всесоюзную славу) и даже пить

чай. Узнав о громкой славе поэта и о

появившейся

гневной ему отповеди в статье в одной из

центральных газет пера Сергея Михалкова (возможно,

в этой истории этот факт и была главным),

участковый публично пообещал поэта

посадить, что, собственно, и с делал,

полтора года назад

без свидетелей затеяв с поэтом драку. Так

это было или нет - суд установить не смог:

свидетелей "преступления" в самом деле не

было. Но зато была разбитая (правда, не

сильно) голова участкового, с коей он снял

показания в травмпункте (а поэт со своей

головы ничего не

снял ибо не догадался). Олег Григорьев (а

он произвел на окружающих впечатление не

просто честного, а буквально до наивности

честного человека и при том совершенно

беспомощного), этот уголовный преступник

Григорьев на суде пояснил, что эту,

предъявленную в качестве вещественного

доказательства голову, участковый разбил

себе сам, неудачно по-хозяйски откинувшись

на диван и стукнувшись ею об электрическую стенную розетку.

Вообще на этом процессе много и часто

улыбались: зрители, свидетели, потерпевший

милиционер, даже сам судья и два его

заседателя. Не улыбался только известный

детский поэт Олег Григорьев – как вскоре выяснилось, он

вообще плохо понимал что происходило

вокруг: когда судебное разбирательство

подошло к концу (а оно длилось несколько дней),

перед вынесением приговора Григорьеву дали

сказать последнее слово. То, что за этим

произошло, описать словами невозможно: поэт

начал рассказывать сначала всю свою жизнь.

Причем, в самом деле ВСЮ и через некоторое

время многие в зале сообразили, что он,

видимо,

решил, что в его жизни это САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ

СЛОВО. Он ведь был настоящий Поэт, знавший

цену словам: выражение "последнее слово"

может значить только одно: совсем последнее слово!

Сообразили это и стоявшие рядом с ним два

розовощекие, крепкие милиционера, и принялись,

как умели, утешать прощавшегося с жизнью

Поэта…

Перед вынесением приговора нам всем

традиционно было

велено встать. И все встали. И тогда

возникла очередная комичная ситуация:

обнаружилось, что три главных участника

судебного процесса: Олег Григорьев,

потерпевший от него милиционер и судья -

все они удивительного маленького роста. Этот

процесс был процессом маленьких людей!

Но финал этой смешной и какой-то во многом

"несерьезной"

истории трагичен: суд "дал" Поэту полтора

года, которые, правда, засчитал в счет тех

полутора лет, которые тот уже отсидел в КПЗ.

Из здания суда Поэта забрали домой друзья и

через несколько месяцев

он умер от цирроза печени, который у него

развился

во время заключения.

Рядом с этой трагедией "Запах горького

миндаля" (полицейская сказка) смотрится

жалкой поделкой...

Некто "ХРУСТАЛЬ" в блоге "Записки

дворника" (http://hrustall.livejournal.com/)

о фестивале "Современная петербургская драматургия

- 2007", где был показан дивертисмент, а по

сути дела, полноценный спектакль по

миниатюре

"Запах

горького миндаля" полицейская сказка, написал

следующее (и, кстати, сделал фотомонтаж из

фотографий спектакля):

"Запах горького миндаля" был сколочен как истинный

театральный блокбастер, чувствовалась рука

молодого режиссера, шоу было ярким,

зрелищным. Вот совершенно не знаю каков был

сценарий, но явно не такой широкодушевный,

да и автор не совсем принял столь

эмоциональную подачу. Впрочем это было

развлечением а не эстетством. И развлекало

оно отменно, искрометно. Чтобы там не

говорили о задачах театра, но комедия в

театре - само естество".

В октябре 2014 года вышел

сборник "Безымянный

проспект", комедии и драмы (издание Санкт-Петербургской

общественной организации «Союз писателей

Санкт-Петербурга» при

поддержке Комитета по печати и

взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга),

где среди прочих пьес была напечатана и

маленькая комедия

"Запах горького

миндаля" Полицейская сказка:

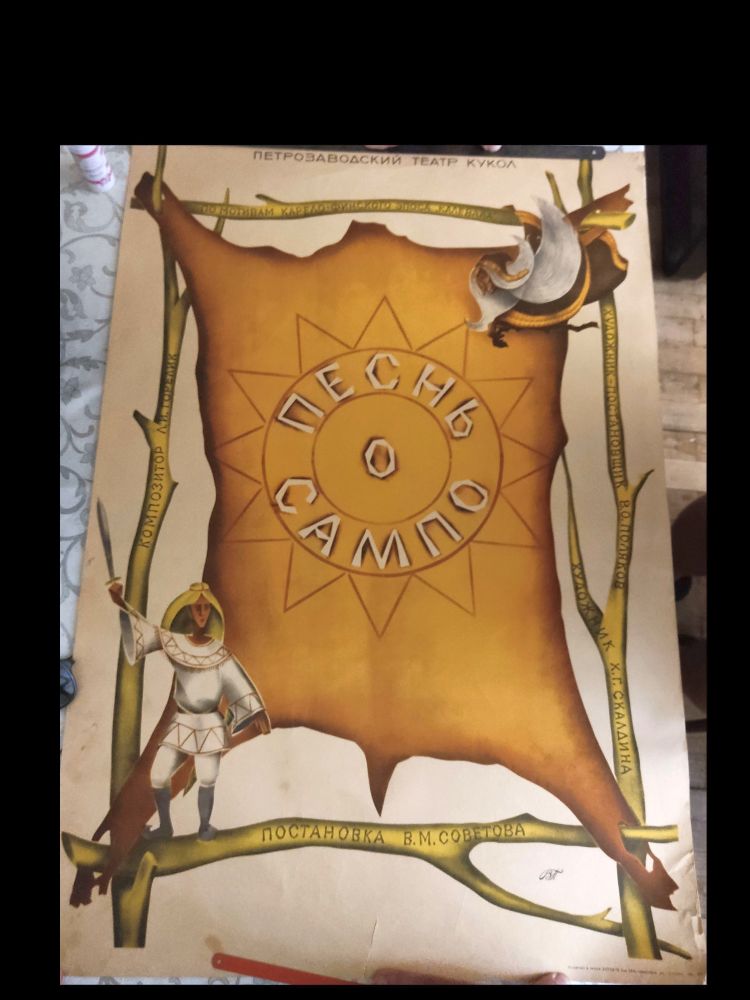

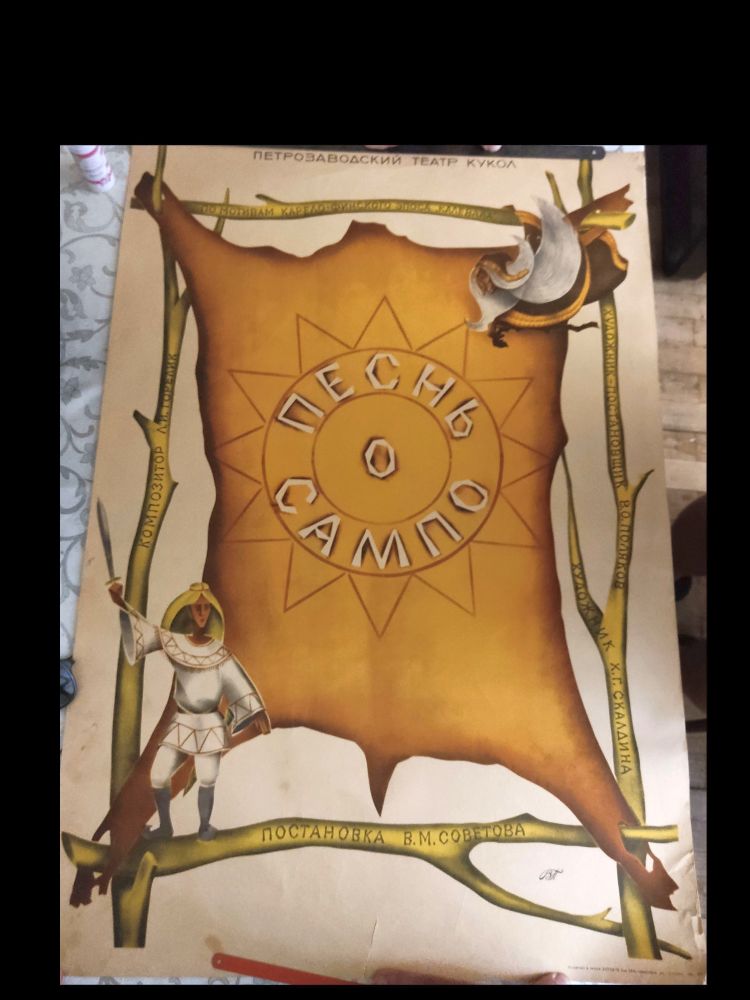

Первый вариант этой

сказки был написан в 1978-м году сразу после

завершения работы над инсценировкой глав

"Калевалы" для Петрозаводского театра

кукол - сказки "Сказание о чудесной

мельнице Сампо и злой колдунье Лоухи" (в

театре эта пьеса была поставлена под названием "Песнь

о Сампо"). Первый вариант "Зеленого

Марабу" оказался неудачным, но тем

не менее к нему были нарисованы

замечательные иллюстрации Ольгой Шклярук и

Альбертом Низамутдиновым для сборника "Сказок

для театра", который планировалось

выпустить в издательстве НТПО "Борей".

Сборник в полиграфическом виде опубликован

не был, но появился в 1996-м году в

электронном виде на сайте "Петербургских

театральных страниц" - "Сказки для

театра" где и был и "Зеленый Марабу".

Много лет

пытался автор "довести до ума"

эту сказку,

но тщетно. И только в 2008-м году,

потратив на очередную переделку пьесы полтора летних месяца,

автор посчитал эту работу

законченной. После чего она вышла в качестве

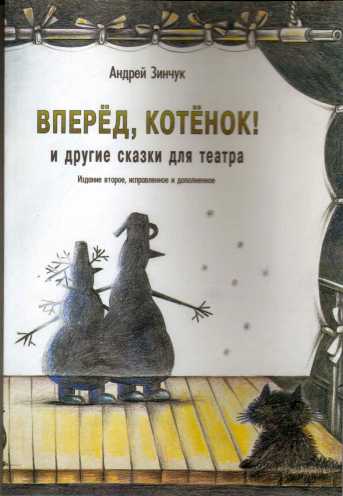

приложения во втором издании сборника "Вперёд,

Котёнок!" и другие сказки для театра":

Очень неудачная, а попросту просто

халтурная "презентация" этой сказки

состоялась в "Театра под самой крышей"

у В. П. Фунтусова 28 марта 2010 года.

Работа

была сделана наспех, пьеса практически не

разобрана, а студенты были очень "зажаты".

Но за десять минут до того, как автор вышел из дома, направляясь на "премьеру" сказки в театр "Под

самой крышей" автору позвонил сосед

и

приятель Александр Иванов и сказал,

что перечитал "Зеленого Марабу" и едва

не лопнул от смеха! А позже и журналист

Клара Бараташвили из "чужой"

нам теперь Грузии написала автору, что "Зеленый

Марабу" это, пожалуй, самая смешная из его

пьес!

Эта работа родилась из

рассказа "Монолог о женщине", который

был написан автором в 1970 году - он тогда

учился в Ленинградском инженерно-строительном

институте, но не так учился в институте,

как начинал писать. Фактически

этот рассказ стал

его первой "полноценной

литературной работой, и в ней автор решил использовать

необычную форму повествования -

рассказ от

второго лица. Спустя много-много лет автор к

этому рассказу вернулся, немного подправил и опубликовал

в очередном сборнике "Ландскроны",

который вышел под названием "Крупным

планом", пьесы для камерного театра":

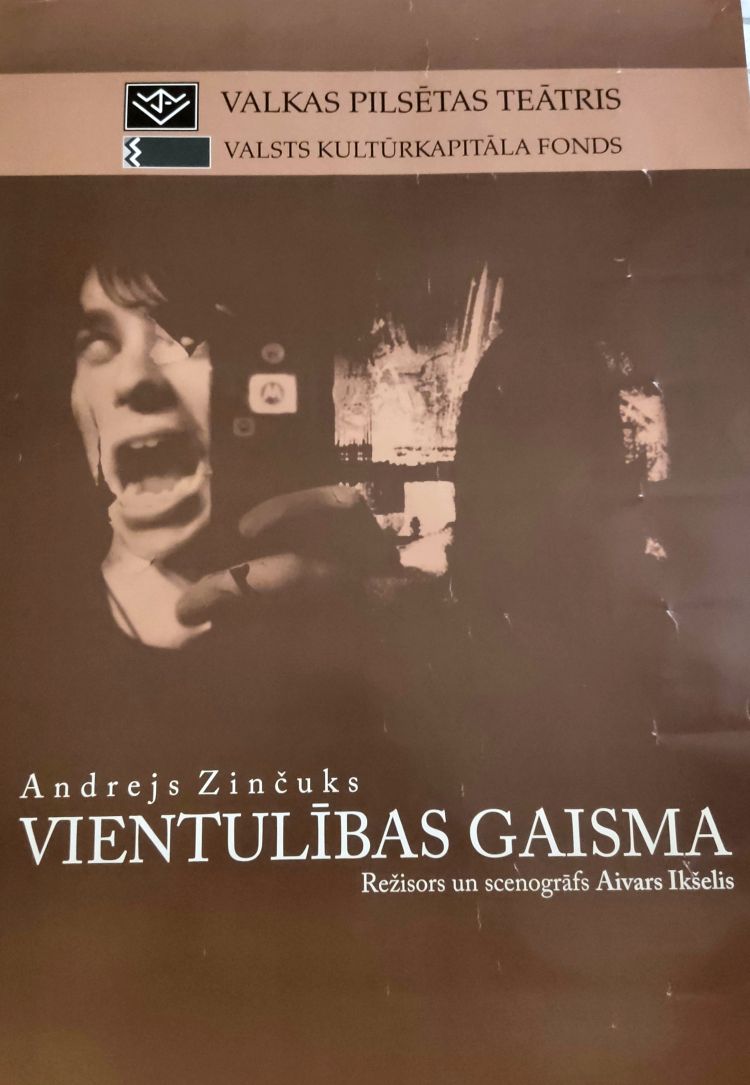

Летом 2007-го года автора в качестве "эксперта" пригласили в

жюри театрального фестиваля в городе Валке

(Латвия), где он показал этот монолог в числе

других своих работ директору фестиваля и

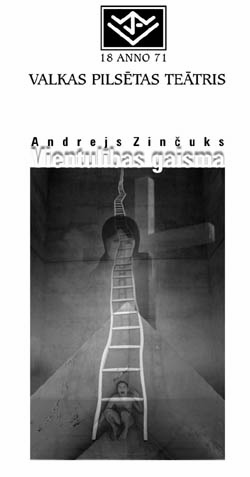

режиссеру Айвару Икшелису и тот

практически сразу решил

поставить его на сцене своего театра. И в

самом деле быстро

поставил - в течение полугода, переведя

монолог на латышский язык:

Этот спектакль в конце

ноября 2008-го года был показан на фестивале

"Авангард и традиции" в городе Гатчина

(театр "За углом"). Спектакль шел на латышском языке

лишь с вкраплением "реперных точек" на

русском. И тем не менее зрители устроили

настоящие овации занятому в спектакле

актеру. Ну, и автору, конечно, похлопали. По

свидетельству одной из зрительниц, если бы

спектакль целиком был сыгран на русском

языке - "зал бы просто взорвался!"

В начале 20010 года "Свет

одиночества" был поставлен в

Копенгагене режиссером Николаем Пападюком

("Ensomhedens lys" TeaterLab Co на сцене Teater Planeten.; Kшbenhavn,

Actors/Skuespillere: Peter Ulrik Jensen & Marie Sejberg, Director/instruktшr: Nikolaj

PapaDuke):

А осенью 2010 года запрос

на эту странную пьесу пришел из молодежного

театра "Спичка" (г. Белгород)

В октябре 2014 года вышел сборник "Безымянный

проспект", комедии и драмы (издание Санкт-Петербургской

общественной организации «Союз писателей

Санкт-Петербурга» при

поддержке Комитета по печати и

взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга),

где среди прочих пьес была напечатана и

маленькая драма "Свет одиночества".

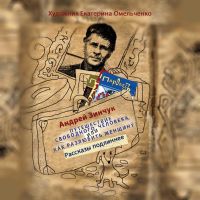

Позже а студии "Интеракт" была записана

аудиокнига:

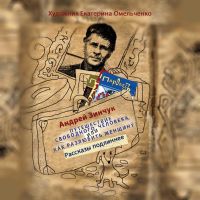

«Путешествие свободного человека, или

Как разлюбить женщину?»

Рассказы подлиннее + «Свет одиночества»

Читают Вадим Прохоров, Марина Титова и Галина Чигинская

Оформление Екатерины Омельченко

Издание студии «Интеракт»

Серия из

семи очень маленьких рассказов "Я, Дима и

Володя Назаров" (монологи мизантропа).

Текст

Серия была

написана в 1973-м году. Никогда нигде не

публиковалась и даже почти не показывалась

читателям - автор считал эту работу "чересчур

радикальной" для своего времени.

В 2008-м году она попала в руки режиссера

Владимира Фунтусова, который вместе с

автором осуществлял Проект "Современная

петербургская драматургия". Владимир Фунтусов и отдал эту подборку рассказов

своим студентам в Университете культуры

для самостоятельных этюдов.

И в конце ноября 2008-го года в студенческой

аудитории Университета культуры автор стал свидетелем

удивительного зрелища: большинство

рассказиков студенты "освоили",

показав страшновато-смешные этюды из

которых вполне можно было бы сделать

небольшой, законченный спектакль на редкость

необычный и острый по форме. Впрочем, студенты

и сами это почувствовали.

Но такой спектакль сделан не был.

В октябре 2014 года вышел

сборник "Безымянный

проспект", комедии и драмы (издание Санкт-Петербургской

общественной организации «Союз писателей

Санкт-Петербурга» при

поддержке Комитета по печати и

взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга),

где среди прочих работ автора были напечатана и

небольшие рассказы под общим названием "Я,

Дима и Володя Назаров".

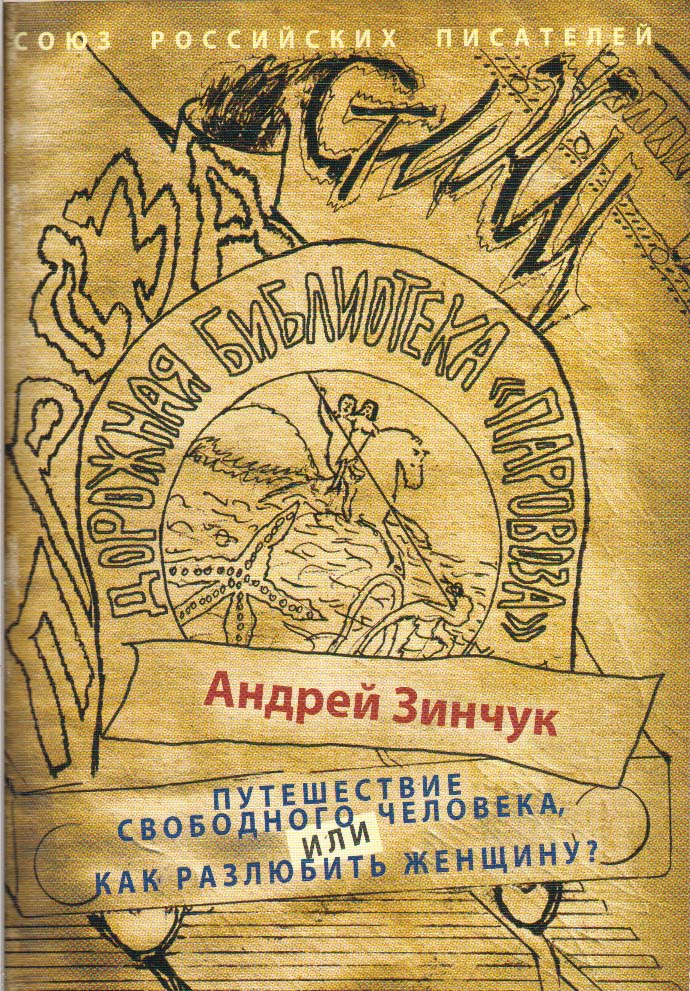

Сборник рассказов "Путешествие свободного

человека, или Как разлюбить женщину?

Этот сборник вышел в издательстве Союза российских писателей (РСП)

в 2018 году. В него вошли следующие

рассказы:

ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Как стать счастливым?

Гадкий У.

Мужчина с гвоздиком

Путешествие свободного человека

Без свидетелей

Мечтатель

Город вечером

Биография

Пейзаж

Он

У дверей

Ларёк

Письмо

Апокалипсис

Гости

Весна

Полдень

Ночь

«Средисловие» от редактора-составителя Валентины Кизило

РАССКАЗЫ ПОДЛИННЕЕ

Потому что я взял тебя в плен!

Сстраш-шная такая история)

Осенний вальс

Вундеркинд

Как разлюбить женщину?

Через несколько дней два рассказа из этого сборника

были

опубликованы

в международном поэтическом альманахе "45-я параллель".

После прочтения полиграфического варианта сборника у автора

появилось ощущение, что он издал ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ СБОРНИК.

Но позже появились первые на него отклики, в основном положительные, и автор

успокоился.

Одним из самых положительных был отклик (звонок по телефону) Саши Следкова -

физиолога, доктора наук. Он сказал автору, что в сборнике есть как минимум два

шедевра: "Ночь" и "Без свидетелей" и что эти рассказы могли бы войти в некую

антологию... И еще чувствуется, что рассказы писал драматург - "точные и ёмкие".

В газете "Петербургский дневник от 15 МАРТА 2019"рассказ

"«Время любить (стра-ашная история)»:

В марте 2020 года побывавший в Петербурге директор

крупнейшего в РФ международного фестиваля любительских, студенческих и

экспериментальных театров (на Ольхоне, озеро Байкал) Николай Иванович Кононов написал автору:

"Да, сейчас сидим дома.! Вас с праздником! Много вам всяческих идей пишите

больше! У вас прекрасный стиль, потрясающий просто! Здоровья вам и

благополучия!"

Сборник "Путешествие свободного человека" в виде двух

аудиокниг был записан на студии "Интеракт":

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

«Путешествие свободного человека, или

Как разлюбить женщину?»

Очень короткие рассказы

Читают Вадим Прохоров, Марина Титова и Галина Чигинская

Оформление Екатерины Омельченко

Издание студии «Интеракт»

РАССКАЗЫ ПОДЛИННЕЕ + "СВЕТ ОДИНОЧЕСТВА":

«Путешествие свободного человека, или

Как разлюбить женщину?»

Рассказы подлиннее + «Свет одиночества»

Читают Вадим Прохоров, Марина Титова и Галина Чигинская

Оформление Екатерины Омельченко

Издание студии «Интеракт»

Когда-то очень

давно автор писал стихи

Причем, по разным

поводам: будучи влюблен или, наоборот,

разочарован (обычно эти состояния шли одно

за другим); в отличном настроении и без

всякого повода или же в настроении по каким-то

причинам отвратительном. Стихи были

образом жизни, автор ими "думал" об

окружающим его мире, поэтому стихотворных

строчек было так много, что они вырвались из

души автора наружу бурным потоком, иногда

как-то сами собой "свиваясь" с музыкой

и превращаясь в песни. Некоторые из них были

использованы в спектаклях театра-клуба "Суббота",

который гнездился на улице Рубинштейна 13, и где-то еще (теперь

уже и не вспомнить где). Потом все кончилось.

Накатила проза жизни, потянув за собой и

литературную прозу, а потом и драму - драматургию - когда

автор начал задумываться о мотивах поступков окружающих и их последствиях.

Поэтических настроений больше не было, а

писать стихи иногда все равно хотелось.

Но не хотелось рифмовать. Поэтому автор принялся

писать стихи в прозе. Пока не

закончилось и это.

В конце 2008-го года друг и бывший

сокурсник автора по ВГИКу известный

Ставропольский поэт и журналист Сергей

Сутулов (с некоторого времени прибавивший к

своей фамилии "расширение" "Катеринич" по фамилии отца)

этот друг предложил опубликовать эти

стихотворные опусы автора в своем поэтическом альманахе "45 параллель"

- за это интернетовское издание Сергей

Сутулов-Катеринич получил звание "Золотое

перо Руси".

И автор сел вспоминать свои старые стихи. И, как ни

странно, кое что из них вспомнил (но,

видимо, далеко не все). Песни вспоминать

было легче - какие-то мотивы в душе автора

все еще были живы. А стихотворения в прозе

так и вовсе дождались своего часа на

винчестере компьютера.

И 1-го января 2008-го года все это

вместе

взятое было опубликовано

Сергеем Сутуловым-Катериничем в

международном поэтическом альманахе "45-я

параллель".

Но одна из самых, пожалуй, "долгоиграющих"

историй случилась история с небольшой сказкой из сборника

"Очень. Петербургские сказки".

"Маленькое кругосветное путешествие".

Текст пьесы

Долгое время автор считал ее своей неудачей.

Прозаическая сказка была

написана очень давно - в начале 70-х годов - для самодельной

книжки "Удивительные, похожие на правду истории", в которую она вошла вместе с другими

рассказами и сказками, а сосед и приятель автора Александр Иванов (Алтынов) нарисовал к

сказке

иллюстрации:

В 1981-м году сказка была напечатана

в московском журнале "Колобок"

под сокращенным названием "Кругосветное путешествие":

В 2004-м году она была прочитана на

христианской радиостанции "Мария" актрисой

Ольгой Терёшиной (Маркиной):

В 2003-м году опубликована в сборнике "Очень",

петербургские сказки":

А в 2013-м году по

просьбе режиссера театра кукол из

Сербии Амелы Вученович прозаическая сказка была

переработана в пьесу для

театра кукол. Для чего пришлось добавить в

пару к маленькому герою сказки Диме компьютерную девочку Сири. Как это часто с

режиссерами случается, после первого

отказа в постановке в театре

кукол Астрахани режиссер "остыла"

к этой работе,

занявшись другими проектами. И пьеса "повисла". Но, как выяснилось, не

навсегда - она удачно

была разыграна в январе 2014 года в виде

театрализованной читки

на 15-й Лаборатории

театра кукол при Санкт-Петербургской

государственной Академии театрально искусства:

На этом представлении присутствовала замечательная художница Оля Маркина,

которую автор знал еще по НТПО "Борей".

Она-то и предложила показать сказку редактору легендарного

журнала для детей "Костёр".

И автор послал сказку в журнал.

Из "Костра" автору ответили:

Здравствуйте, Андрей Михайлович! Наш художник Ольга Маркина передала нам Ваше произведение "Маленькое кругосветное путешествие". Оно нам очень понравилось, профессионализм чувствуется сразу, и в потоке нашего "самотека" чтение "Путешествия" стало настоящим праздником и доставило большую радость. Нам было бы очень приятно увидеть "Путешествие" на страницах "Костра". Но тут есть некоторые проблемы. Во-первых, журнал безгонорарный. Во-вторых, максимальный наш объем - 20 тысяч знаков с пробелами (в идеале - 17 000). И в-третьих, хотелось бы, чтобы "Путешествие" было рассказом, а не пьесой - драматические произведения мы не печатаем. Вот просуммировав всё это, обращаемся к Вам с надеждой на понимание. Может быть, Вас заинтересует творческий контакт с нами, и Вы рассмотрите возможность публикации на таких диких условиях? Будем Вам очень признательны. Хотели бы взять "Путешествие" на первое полугодие следующего года. Ждем Вашего решения. С уважением, заместитель главного редактора журнала "Костер" Нина Юрьевна Жуланова

Пришлось заново превращать пьесу в

прозу, сокращать объем и к концу 2014 года все необходимые

преобразования были сделаны (был придуман,

кстати, и новый финал кругосветной истории) и "Костёр"

сказку принял к публикации, поставив ее в номер

февраля-марта следующего года.

Таким образом история эта про мечтающего

мальчика Диму и с помощью своих фантазий РЕАЛЬНО путешествующего по миру в

очередной раз трансформировалась для журнала "Костёр".

А потом уже по прозе была скорректирована

и пьеса.

В самом начале 2015 года из

города Калгари (Канада) от режиссера

Валерия Пащука (в свое время в Калгари он

ставил "Котенка") пришло письмо:

Пьесы Ваши абсолютно классные. Я конечно субъективен, но мне кажется, что Мартышка очень хороша. У нее единственный недостаток для моего театра - нужна пожилая актриса, причем, гениальная актриса.

Путешествие я надеюсь поставить в недалеком будущем, если не сам, то по крайней мере силами нашего театра. Визуальное решение - это пока то, что не родилось. в голову лезет всякая банальщина, как то проектор сзади, меняющий пейзажи, но хочется что-то сделать чтобы как можно больше "очеловечить" Сири, а тут пока полная разжиженность мозга...

В общем, буду перечитывать неоднократно и думать над постановкой.

А "Котенок" все-таки пока лучшая у Вас вещь, на мой взгляд.

Очень много в нем.

Надеюсь как-нибудь еще и с Котенком поработать, но уже взрослым составом.

С наступающим Рождеством, Вас!

В конце февраля 2015 года появились

иллюстрации сказки, выполненные художницей

Ольги Маркиной для журнала "Костер":

И, наконец, в марте 2015-го года номер

журнала с этой сказкой увидел свет.

Была подготовлена и замечательная

обложка номера (но, к сожалению, она в работу

не пошла):

Чуть позже сказка появилась целиком

на сайте журнала.

Зимой 2016 года начались репетиции

пьесы "Маленькое кругосветное

путешествие" в Русском Театре Калгари (Канада).

21 мая 2017 года

в Русском театре Calgary (Canada)

состоялась премьера сказки "Маленькое

кругосветное путешествие",

режиссер Валерий Пащук:

А 12 ноября

2017 года

и в

Молодежном театре Комсомольска-на-Амуре "Город

солнца" состоялась премьера сказки "Маленькое

кругосветное путешествие":

Небольшая

рецензия на спектакль и фрагмент видеозаписи.

На постановку этого спектакля театр "Город Солнца" получил

стипендию Союза театральных деятелей РФ.

И в конце марта 2018 года от

режиссера-постановщика Лилии Пахомовой пришло автору письмо:

Вчера завершился фестиваль "Театральное Зазеркалье - 2018". Наш спектакль

"Маленькое кругосветное путешествие" получил зеркальную маску в номинации "Лучший

спектакль фестиваля"!!!

Я заменила исполнительницу главной роли, и спектакль зажил! Это был очень

трудный и болезненный шаг. Но я правильно сделала, иначе бы мы провалились в

болоте!

Ева Алексеева (Дошколёнок Димка) - "Лучшая роль" и "Приз зрительских симпатий"!

Это был уже ШЕСТОЙ ГРАН-ПРИ (только в этот раз

он назывался иначе), которые театры получили по пьесам автора!

Октябрь 2021 года. Вышел в печати вышел сборник

«Алые паруса», подготовленный к 140-й годовщине со дня рождения Александра

Степановича Грина и 100-летию написания романтической

повести-феерии «Алые паруса».

Среди авторов тридцать известных современных писателей, пишущих для детей.

Опубликована в сборнике и небольшая сказочная повесть

«Маленькое кругосветное путешествие».

Составитель Юрий Викторович Зверлин:

Была опубликована эта сказка и в Малой книжке петербургских

сказок "Слоны на асфальте". Издание Союза писателей Санкт-Петербурга.

Макет подготовлен художницей Олей Маркимой, книжка напечатана в ИПК "НП-Принт":

В октябре 2021 года пьеса "Маленькое кругосветное путешествие"

получила диплом конкурса "Дар - Театру"

Пьеса войдёт в электронный сборник пьес для кукольных театров.

1 июня 2021 года. Наконец увидел свет сборник пьес "МАЛЕНЬКОЕ

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" - "для театра кукол и не только для него".

Издательство Российского государственного института сценических искусств.

Сборник родился в Лаборатории

театра кукол при факультете театра кукол институте:

Чуть позже сборник "Слоны на асфальте"

начал продаваться в Доме книги вместе с книжкой автора

"С

волшебным удовольствием!" на самом видном месте прямо у входа в центре

стеллажа изданий Союза писателей Санкт-Петербурга (желтая и синяя обложки):

В 2021 году увидела свет и аудиокнига

«Слоны

на асфальте», Малая книжка петербургских сказок

Издание студии «Интеракт»

25.07.2023 г.

Летняя сессия лаборатории «Учуд» для детей и о детях и II

Театральная лаборатория «Учуд» в Театре «Спичка».

Режиссер Анна Долгополова со своими учениками из театра

«Акт» поставила пьесу Андрея Зинчука «Маленькое кругосветное путешествие»

про одинокого мальчика, скучающего по работающему на далекой буровой отцу, и его

подругу — искусственный интеллект Сири, который оказывается почти настоящей

девочкой.

С помощью волшебной считалочки они путешествуют по миру, путая эскимосов и

индусов и придумывая на ходу забавные этнографические детали. Дело в том, что

герой очень не любит книжки, даже папины по географии, а Сири всё знает и так —

в неё загружены почти все энциклопедии на свете.

Очень милая история про дружбу, семью, про искренний интерес ребенка к

большому-пребольшому миру и людям в нём. Правда, я не согласна с тем, что для

современного ребенка нет разницы, откуда черпать знания — из книг или из

интернета. В данном вопросе я доверяю тем психологам, которые утверждают, что

когнитивные способности формируются куда лучше при общении детей с напечатанным

на бумаге текстом.

Постановка получилась традиционная, но очень симпатичная, с забавной массовкой,

изображающей то коренных жителей Канады, то японцев. Мальчика-дошколёнка играл

самый взрослый из актеров, и получалось у него здорово.

Пожалуй, не понравилось мне только музыкальное оформление — лучше бы вместо

иностранных гимнов, недружественных, использовались национальные мелодии стран,

по которым путешествовали герои.

"Сказание о чудесной мельнице

Сампо и злой колдунье Лоухи".

Текст пьесы

Сказка была написана по мотивам карело-финского эпоса

"Калевала" по предложению Вениамина Михайловича Советова (тогда еще

просто Вени) - режиссера и преподавателя кафедры театра кукол при Ленинградском государственном институте театра музыки и

кинематографии для Петрозаводского театра кукол в 1978 году. Где она была очень

удачно поставлена под названием "Песнь о Сампо". Но этой постановке

предшествовала очень серьезная работа. Веня Советов в то время был

преподавателем технологии изготовления куклы на Кафедре театра кукол (КТК)

Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. По

своему образованию он был не технологом, а актёром и режиссёром из первого

выпуска Михаила Михайловича Королева, основателя Кафедры театра кукол. Он и

попросил автора подправить пьесу, написанную одним из актёров Петрозаводского

театра кукол по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Подправлять там было

нечего, инсценировка была неудачной, и нужно было переписывать всю историю

заново. На том автор с режиссёром и порешили. И началась работа...

Поначалу,

разумеется, автор «завяз» в хитросплетении мотивов огромного и многомудрого

эпоса с его очень своеобразным и тяжёлым юмором (который юмором в нашем

понимании этого слова назвать можно лишь с большой натяжкой). Но делать пьесу

для детей без юмора было нельзя, нужно было что-то придумать. Но это «что-то»

никак не придумывалось, впрочем, как и конструкция всей пьесы. Пока однажды…

У автора

будущей инсценировки уже несколько месяцев в кармане лежал ключ от комнаты его

приятеля Володи Меньшикова, психолога по образованию из первого выпуска курса

психологов Ленинградского Университета тогда ещё имени А. А. Жданова. Комната